|

Home

Suche

auf Syfo

/Search Syfo Pages

Other Languages/

Otras Lenguas

Kontakt

Impressum

| |

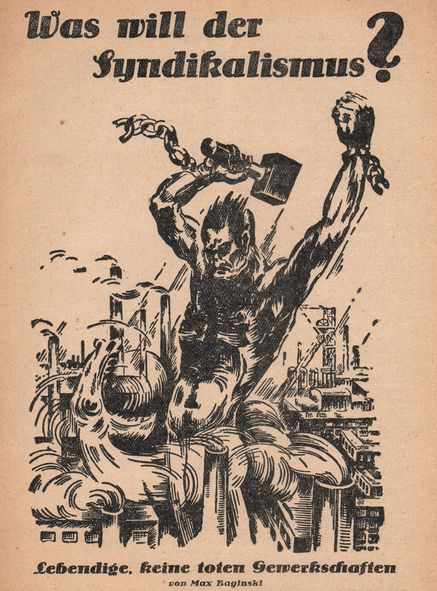

Geschichte der syndikalistischen

Arbeiterbewegung in Deutschland - Ein virtuelles Museum - Teil 1

|

Was bedeutet eigentlich Arbeiterbewegung?

Wer anfängt, sich für die Geschichte der

Arbeiterbewegung in Deutschland und international zu interessieren, lernt

als erstes, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter vornehmlich in Parteien

organisiert waren, in sog. „Arbeiterparteien“. In Deutschland waren dies die

SPD und die KPD. Schon bald fallen bei näherem Hinsehen noch weitere

Parteien ins Auge, z.B. die „Unabhängige Sozialdemokratische Partei

Deutschlands“ (USPD), die „Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands“ (KAPD)

oder später die „Sozialistische Arbeiterpartei“ (SAP). Und wie

selbstverständlich werden bei der Definition des Begriffes

„Arbeiterbewegung“ die Parteien in den Vordergrund gestellt. Das gleiche

gilt für die Zentralgewerkschaften des „Allgemeinen Deutschen

Gewerkschaftsbundes“ (ADGB).

Bei näherer Betrachtung fällt jedoch auf, dass diese Institutionen weniger

mit Bewegung im eigentlichen Sinne zu tun hatten, als mit Regulierung und

Disziplinierung der Arbeiterbewegung, ganz im Interesse der privaten oder

staatlichen Kapitaleigner. Wenn wir also von der „Arbeiterbewegung“ als

Bewegung sprechen, so können wir damit nur die proletarischen

Basisinitiativen meinen, welche unter Einsatz von Gesundheit und Leben

versuchten, den Klassenkampf voranzutreiben. Das können im einzelnen auch

SPD oder KPD-Mitglieder gewesen sein. Auffallend hierbei ist, dass sie mit

konsequentem Handeln schon bald den Widerspruch ihrer Führungsgremien in

Parteien und Zentralgewerkschaften herausforderten. Wir wollen hier

„Bewegung“ als etwas organisch gewachsenes verstehen, d.h. nicht als Reflex

einer Order vom Partei- oder Gewerkschaftsvorstand, sondern als Aktivität

von frei organisierten Lohnabhängigen im Bewusstsein völliger

Eigenverantwortung unter Umgehung zentralistischer Organisationen. Viel

Kraft und Energie lässt sich absorbieren von der Beschäftigung mit

Parteistreitigkeiten, großen Persönlichkeiten („Ja, wenn der Bebel 1914 noch

gelebt hätte...“) und diversen Auslegungen marxistischer Literatur von

Bernstein bis Lenin. Und das alles, um festzustellen, dass die

Arbeiterbewegungen, wie sie hier definiert werden, in den einzelnen Ländern

erstarrten. Wer nun diesen Erkenntnisprozess wesentlich und legitim abkürzen

möchte, schaut am besten dorthin, wo es tatsächlich auch organisierte

Bewegung von Arbeitern gegeben hat, jenseits marxistischer Doktrinen und

parteipolitischer Verblendung. Und tatsächlich gibt es da etwas zu

entdecken. Die Arbeiterbewegung mit eigenständiger Organisationsform sind in

Deutschland zur Zeit zwischen den beiden Weltkriegen vor allem bei den

Unionisten/Rätekommunisten und bei den Syndikalisten/Anarcho-Syndikalisten

zu finden. Hier soll es im folgenden um die Syndikalisten und

Anarcho-Syndikalisten gehen, welche in Deutschland nicht nur eine

bemerkenswerte Ideenbewegung darstellte, sondern Anfang der zwanziger Jahre

auch als eine proletarische Massenbewegung gekennzeichnet werden kann,

welche unter Zeitgenossen einen sehr hohen Bekanntheitsgrad erlangte, heute

jedoch in Vergessenheit geraten ist. |

|

Dieser Text ist eine Zusammenstellung folgender Beiträge

Gerhard Aigte: Die Entwicklung der

revolutionären syndikalistischen Arbeiterbewegung Deutschlands in der

Kriegs- und Nachkriegszeit (1918-1929), Bremen 2005

Helge Döhring: Zur Geschichte des

Anarcho-Syndikalismus in Württemberg 1933 bis 1960, unveröffentlicht

Helge Döhring: Syndikalismus nach 1945,

Teil 1, in: FAU-Bremen (Hg.): Syndikalismus – Geschichte und Perspektiven,

Bremen 2005

Helge Döhring/Martin Veith: Syndikalismus

nach 1945 - Teil 2, in: FAU-Bremen (Hg.): Syndikalismus – Geschichte und

Perspektiven, Bremen 2005

Helge Döhring: Syndikalismus und

Anarcho-Syndikalismus in Deutschland – Eine Einführung, in Jürgen Mümken:

Anarchosyndikalismus an der Fulda. Die FAUD in Kassel und im Widerstand

gegen Nationalsozialismus und Faschismus, Frankfurt/M. 2004

FAU-Bremen: Kurze Einführung in die

Geschichte des Anarcho-Syndikalismus und der FAU-IAA, Bremen 1998

Martin Veith: Anarchismus in Deutschland

1945-1960. Buchbesprechung: Hans Jürgen Degen: „Anarchismus in Deutschland

1945 – 1960. Die Föderation Freiheitlicher Sozialisten“, in: Direkte Aktion,

Nr.153 September/Oktober 2002

Diese Originaltexte wurden zum Teil umgeändert, damit sie sich besser

aneinanderfügen. Die Zitate zur Geschichte nach 1945 stammen aus dem sehr

lesenswerten Buch von Hans Jürgen Degen: Anarchismus in Deutschland

(1945-1960). Die Föderation Freiheitlicher Sozialisten, Ulm 2002 |

|

Die Entwicklung der lokalistischen Opposition innerhalb

des zentralistischen Gewerkschaftsverbandes.

Obgleich die syndikalistischen Tendenzen in der deutschen

Arbeiterbewegung erst nach dem Weltkriege größere Bedeutung erlangt haben

und erst nach der Revolution der Ausdruck „Syndikalisten“ zur offiziellen

Bezeichnung der Anhänger einer solchen Bewegung erhoben wurde, bestand doch

schon vor und während des Krieges eine Richtung, die dem französischen

revolutionären Syndikalismus ungefähr entsprach. Diese bildete in ihrer

ersten Entwicklungsstufe eine Oppositionsgruppe innerhalb der

zentralistischen Gewerkschaftsverbände. Deshalb erweist es sich als

zweckmäßig, zunächst die Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung

insbesondere die der sozialdemokratischen Gewerkschaften zu verfolgen.

Die Anfänge der deutschen Gewerkschaftsbewegung fallen in die sechziger

Jahre des vorigen Jahrhunderts. Mit der Aufhebung des Koalitionsverbotes für

Preußen im Jahre 1867 und für ganz Deutschland im Jahre 1869 herrschte die

lang ersehnte, wenn auch beschränkte Vereinigungsfreiheit, die der

Entwicklung der deutschen Arbeiterbewegung den Weg frei machte. Im Jahre

1868 gründete Schweitzer als erster einen Gewerkschaftsverband, der in engen

Zusammenhang mit dem Lassalleanischen Allgemeinen Arbeiter- Verein trat.

Auch Hirsch- Duncker errichteten in diesem Jahre die nach ihnen benannten

wirtschaftsfriedlichen Gewerkschaften. Etwas später entstanden noch

besondere gewerkschaftliche Gruppen, wie die christlich- nationalen und

andere konfessionelle Arbeitervereine. In diese Zeit fallen auch die

Gründungen von Gewerkschaften durch die Eisenacher Sozialdemokratie, deren

Aufbau zentralistisch gestaltet wurde. – Schon bei der Errichtung dieser

Verbände bestanden einzelne Gruppen, die das zentralistische

Organisationsprinzip ablehnten und einen föderativen, auf sozialistischer

Grundlage aufgebauten Organismus befürworteten: Die Lokalisten, die jedoch

zu jener Zeit noch von geringer Bedeutung waren.

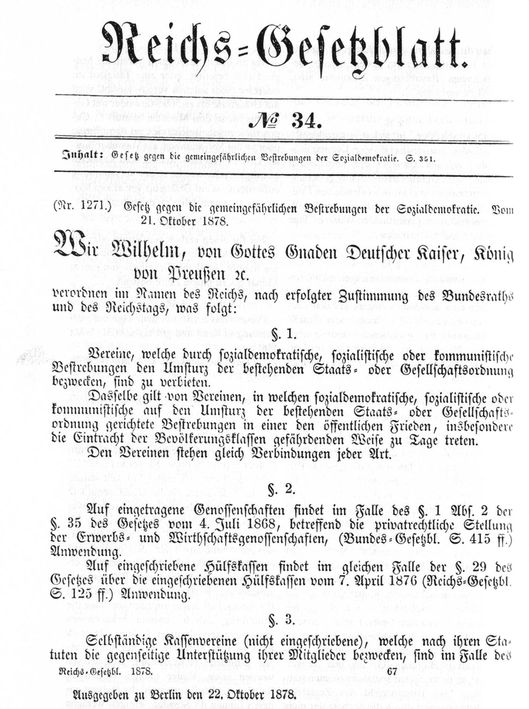

Die Entwicklung dieser freien Gewerkschaften und ihr

weiterer Ausbau im Sinne des Zentralismus wurde durch das Sozialistengesetz

von 1878 gehemmt, das fast alle Gewerkschaften auflöste, jedoch die örtliche

Vereinsbildung nicht verbot. In dieser Zwangslage bekehrten sich die

Anhänger der aufgelösten freien Gewerkschaften vorübergehend zum Lokalismus

und Föderalismus. So gründeten sie im Jahre 1881 an vielen Orten

Deutschlands Lokalorganisationen, die aus ihrer Mitte Vertrauensmänner

wählten. Diese traten als Einzelpersonen miteinander in Verbindung und

stellten auf diesem Wege eine zwar lose, aber durchaus wirksame Föderation

her. Von den Vertrauensmännern wurden wiederum Agitationskommissionen

gewählt, deren Aufgabe es war, Zeitungen herauszugeben. Doch wurden diese

bald verboten und ihre Herausgeber aus Deutschland ausgewiesen. Aus diesem

Grunde erschienen die Zeitungen von nun an wöchentlich unter wechselndem

Namen.

Mit dem Fall des Sozialistengesetzes im Jahre 1890

erstarkten die zentralistischen Tendenzen wieder. Es wurde eine General-

Kommission der Gewerkschaften gebildet, die die örtlichen Fachverbände durch

Zusammenschluß und Durchgliederung zu zentralen Berufsverbänden umbildete,

die sich später zu Industrie- Verbänden ausgestalteten. Dieser

Umwandlungsprozeß ging natürlich nicht ohne den Widerspruch der Lokalisten

vor sich, die vor allem in dem Baugewerbe Berlins ihre Hauptstütze fanden.

Die beiden Richtungen traten sich auf dem ersten gewerkschaftlichen Kongreß

zu Halberstadt im Jahre 1892 gegenüber. Er endete, wie vorauszusehen war,

mit dem Siege der Zentralisten, die die vollständige Vernichtung der

Lokalorganisation beschlossen. Die Lokalisten, ihrer Ohnmacht innerhalb des

zentralistischen Gewerkschaftsverbandes bewusst, ergriffen die einzige

Möglichkeit, die sich ihnen bot, um ihren Anschauungen das Leben zu

erhalten: sie verließen demonstrativ die Versammlung und beschlossen, einen

eigenen Kongreß einzuberufen. |

|

Erlass des "Sozialistengesetzes" durch den

Kaiser, 1878

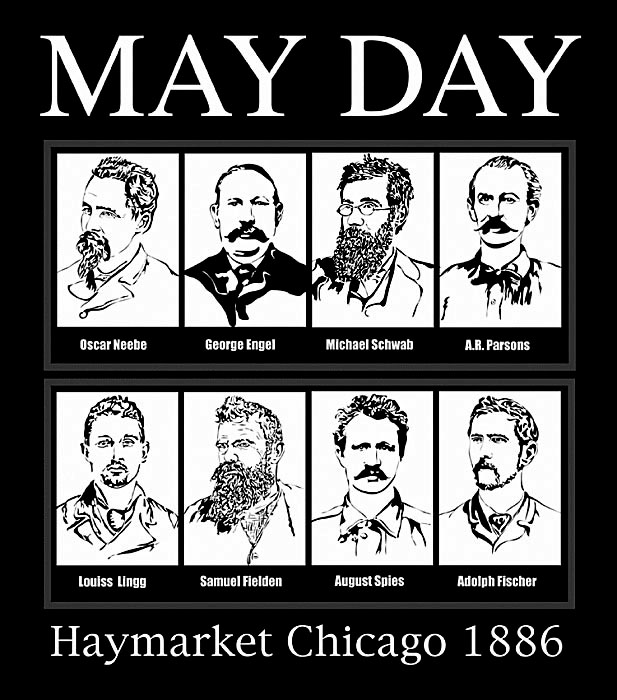

Kapitalismus unverkürzt :-)

Geburtstunde des 1.Mai

|

1. Kongress der späteren "Freien Vereinigung

deutscher Gewerkschaften"

Vereinigung der Brauereiarbeiter in Berlin,

in "Die Einigkeit" |

|

Die „Vertrauensmänner- Zentralisation“ als die

Vorläuferin des deutschen Syndikalismus.

Der „Kongreß der Lokalorganisierten oder auf Grund des

Vertrauensmännersystems zentralisierten Gewerkschaften Deutschlands“ wurde

in Halle am 17. Mai 1897 abgehalten. 38 Delegierte von 14 Berufen besuchten

ihn und schlossen sich zu der Vertrauensmänner- Zentralisation zusammen,

deren Anhängerschaft eine Statistik der Generalkommission mit 6.803

Mitgliedern angibt. Im Vergleich mit der Stärke des Zentralverbandes, der

für das gleiche Jahr 412.359 Mitglieder umfasste, erscheint diese

verschwindend gering. Doch liegt die Bedeutung der lokalistischen Bewegung

auch nicht in ihrer zahlenmäßigen Stärke, sondern in ihrer revolutionären

Tendenz.

Die auf dem Kongreß versammelten Vertreter befassten sich

zunächst mit der Aufgabe, die gegründete Vereinigung zu organisieren. Zu

diesem Zweck wählten sie eine leitende Geschäftskommission, die die Aufgabe

hatte, „das Band der Organisation zu festigen und in Wort und Schrift

Propaganda zu machen für die Ideen des Sozialismus, um neue Anhänger zu

werben“. Die Geschäftskommission, die die Verbindung der angeschlossenen

Gewerkschaften übernahm, stellte keine Zentralleitung im Sinne der

Zentralverbände dar, sondern erfüllte mehr die Aufgaben einer

Agitationskommission. Jeder einzelne Ortsverein sollte innerhalb des

föderalistischen Zusammenschlusses selbständig bleiben.

Einen weiteren Punkt der Tagesordnung bildete ein Referat, in welchem die

Stellung der Vertrauensmänner- Zentralisation innerhalb der sozialistischen

Arbeiterbewegung herausgearbeitet werden sollte. Dieses weist schon eine

teilweise Übereinstimmung mit den Grundsätzen des französischen

Syndikalismus auf. Die Vertrauensmänner- Zentralisation erklärte, dass sie

das Prinzip der Klassenzweiteilung anerkenne und nur die Interessen der

Arbeiterklasse vertreten wolle. Sie erkannte die Notwendigkeit des

Klassenkampfes an und wünschte nicht den Frieden, sondern den dauernden

Kampf gegen das Unternehmertum bis zu dessen völliger Vernichtung. Sie

empfahl die direkte Aktion, sie verfocht die Idee des Massen- und

Generalstreiks als Kampfmittel zum Sturze des Kapitalismus.

Im Widerspruch mit dem Gedanken der direkten Aktion

standen die Ausführungen Kesslers auf dem Kongreß, der betonte, dass der

gewerkschaftliche Kampf nur im engsten Anschluß an die Sozialdemokratische

Partei geführt werden könne. Die Gewerkschaften müssten bei der

Sozialdemokratischen Partei belassen und in deren Dienst gestellt werden.

Die lokalistische Organisationsform schien auch dazu am besten geeignet,

während dagegen der zentralistische Zusammenschluß die Gefahr der

Selbständigwerdung gegenüber der Partei in sich schloß. Die

Sozialdemokratische Partei wollte zunächst von der zentralistischen

Gewerkschaftsbewegung nichts wissen. Als diese aber immer mehr wuchs, sodaß

schließlich eine Personal- Union von Partei und Zentralverbänden in Führung

und Gefolgschaft entstand, sahen sich die Lokalisten von der

Sozialdemokratischen Partei abgeschnitten. Von dieser Zeit ab gerieten sie

immer stärker unter den geistigen Einfluß des französischen Syndikalismus.

Die Folge war, dass der Abstand dieser Bewegung von den Zentralverbänden

sich vergrößerte und damit auch der von der Sozialdemokratischen Partei. |

|

Die „Freie Vereinigung Deutscher Gewerkschaften“, die

Fortsetzung der Vertrauensmänner- Zentralisation.

Stellungnahme gegenüber den Parteien. Auf dem 5. Kongreß, der in Berlin vom

22. bis 25. September 1901 abgehalten wurde, erklärte man die Neutralität

des Verbandes gegenüber den politischen Parteien. Zugleich beschloß man die

bisherige Benennung des Zusammenschlusses abzuändern in die Bezeichnung

„Freie Vereinigung Deutscher Gewerkschaften.“

Auf Seiten des Zentralverbandes teilte man anfangs fast

allgemein die Meinung, dass die lokalistische Richtung allmählich

verschwinden werde. Als sich diese Ansicht als falsch erwies, beabsichtigten

die Sozialdemokratie und die Zentralverbände, die Lokalisten durch

Einigungsverhandlungen, die im Jahre 1903 einsetzten, zu beseitigen.

Unglücklicherweise ließen sich die Lokalisten auch auf derartige

Verhandlungen ein, deren Abschluß ihrer Bewegung großen Schaden zufügen

sollte. Schon auf dem 6. Kongreß im folgenden Jahre konnte die Freie

Vereinigung feststellen, dass ein erheblicher Teil ihrer Mitglieder zu den

Zentralverbänden abgewandert war.

Die Einigungsverhandlungen, die zwischen dem

Parteivorstand und der General- Kommission einerseits und der

Geschäftskommission andererseits geführt wurden, zerschlugen sich, als die

Lokalisten in einer Sitzung vom 13. März 1904 darauf bestanden, die

organisatorische Selbständigkeit ihrer Bewegung innerhalb des

Zentralverbandes zu verlangen. Damit war der weiteren Entwicklung der

lokalistischen Bewegung, die durch diese Verhandlungen gehemmt war, wieder

freie Bahn geschaffen. |

|

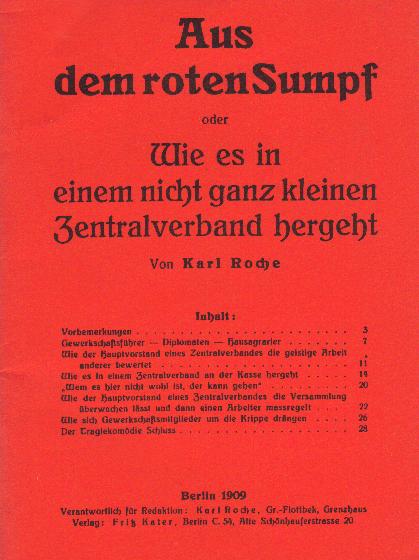

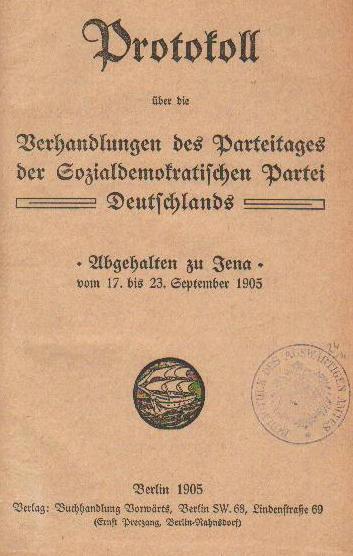

Föderalismus oder Zentralismus

|

|

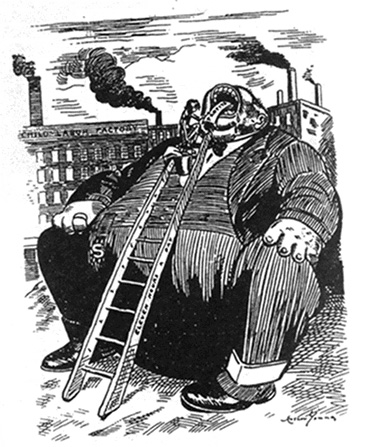

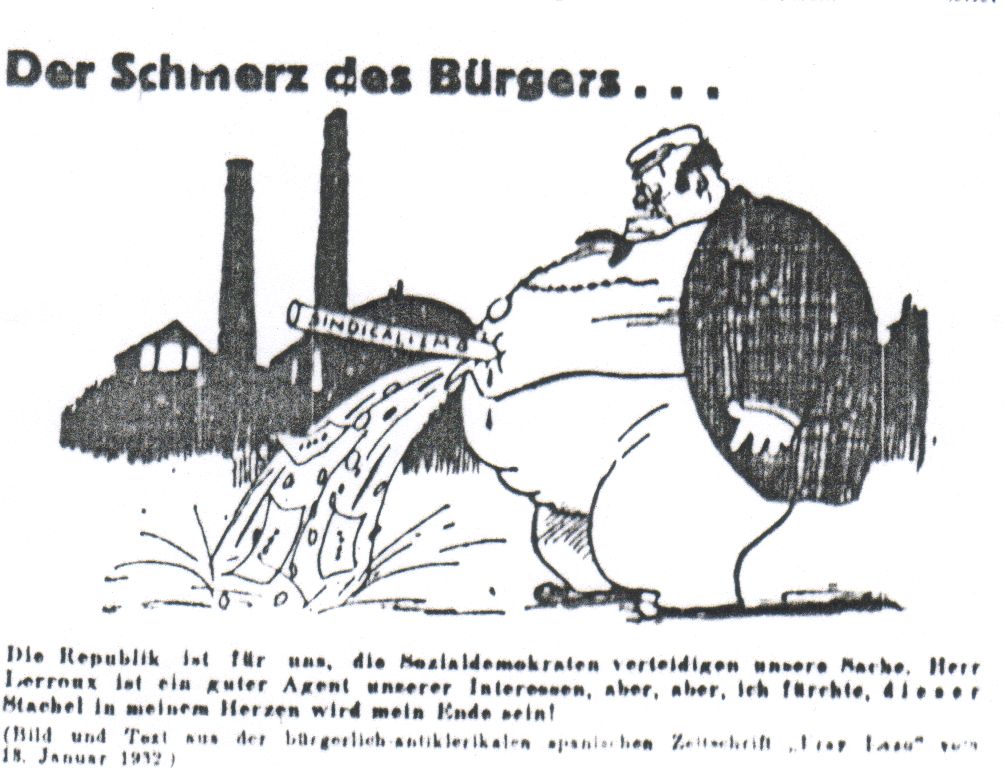

Karikatur im Syndikalist

Erfahrungen und Argumente

gegen zentralistische Organisation

SPD Parteitagsprotokoll, Jena 1905.

Für weitere Informationen auf das Bild klicken. |

|

Das Problem des Generalstreiks.

Die Tätigkeit der Freien Vereinigung Deutscher Gewerkschaften wandte sich

jetzt wieder Problemen prinzipieller Natur zu, deren Bejahung oder Negierung

für die sich erweiternde Trennung zwischen der Freien Vereinigung und den

Zentralverbänden und der sozialdemokratischen Partei von Bedeutung war. Im

Vordergrund des Interesses stand die Frage des Generalstreiks mit Rücksicht

auf den für das Jahr 1904 nach Amsterdam einberufenen Internationalen

Sozialistischen Kongreß, auf welchem diese den Hauptpunkt der Tagesordnung

ausmachte. Die Freie Vereinigung berief zur Stellungnahme zu dieser Frage

eine öffentliche Massenversammlung am 4. August 1904 ein, die Dr. Friedeberg

mit einem Referat über „Parlamentarismus und Generalstreik“ einleitete. Das

Ergebnis war die folgende einstimmig beschlossene Resolution, die zum ersten

male den Antiparlamentarismus in das Programm der Freien Vereinigung

einfügte: „Die irrtümliche Auffassung vom Wesen des Staates, ganz besonders

aber die Überschätzung des Parlamentarismus haben allmählich das Proletariat

vom Boden des eigentlichen Klassenkampfes abgedrängt. Die Trennung der

proletarischen Bewegung in politische Partei- und Gewerkschaftsbewegung, die

daraus erwachsende Neutralität der Gewerkschaften, welche fast

ausschließlich in der Verbesserung des Arbeitsvertrages ihre alleinige

Aufgabe erblicken, hat dem Klassenkampf den Todesstoß gegeben.

Die wahre Macht des Proletariats beruht auf der möglichst großen Zahl völlig

freier, vom Geist des Klassenkampfes durchdrungener Persönlichkeiten, wie

sie niemals der auf einem Vertretersystem beruhende Parlamentarismus, wohl

aber eine vom Geist des Sozialismus getragene Gewerkschafts- Bewegung

herausbilden kann.

Massenaktion mit voller Verantwortlichkeit jedes Einzelnen – Streiks,

Maifeier, Boykott – das sind die Vorbedingungen der endgültigen Befreiung

des Proletariats. Diese Befreiung selbst, die Aufhebung der

Klassenherrschaft wird erfolgen durch den Generalstreik. Nicht durch eine

Revolution, nicht im Wege des Blutvergießens und der Gewalt, sondern durch

ein ethisches Kampfmittel, durch die Verweigerung der Persönlichkeit, die,

in weitem Umfange durchgeführt, das Proletariat aus der Produktion

ausschaltet und dadurch die ökonomische Herrschaft der Kapitalisten- Klasse

und ihr Instrument, den Staat, beseitigt.

Aus diesen Gründen erwartet die Freie Vereinigung Deutscher Gewerkschaften,

dass die nur indirekt nützende, unzweckmäßige ungeheure Opfer an geistigen

und materiellen Kräften erfordernde parlamentarische Bestätigung

zurückgedrängt und alle Kraft des deutschen Proletariats auf die geistige

und sittliche Hebung des Proletariats und auf den wirtschaftlichen Kampf

verwandt werden soll, dass der Aufbau der gewerkschaftlichen Organisation

und der Erziehung der gewerkschaftlichen Mitglieder über die Tagesfragen

hinaus zu idealgesinnten, bewussten Klassenkämpfern mit aller Macht

betrieben und so die Möglichkeit eines siegreichen Generalstreiks für das

deutsche Proletariat baldigst verwirklicht werde“.

Zwei Delegierte der Freien Vereinigung wurden beauftragt, auf dem

internationalen sozialistischen Kongreß zu Amsterdam die gefasste Resolution

zu begründen. Ihre Bemühungen blieben jedoch ohne Erfolg. Es wurde ein

Kompromissantrag angenommen, der den Generalstreik ablehnte, aber den

politischen Massenstreik propagierte.

Eine gleiche Stellung nahm der sozialdemokratische Parteitag vom September

1905 in Jena ein, auf welchem sich die Sozialdemokratie verpflichtete,

„gegebenenfalls“ den politischen Massenstreik zu erklären. Die

Zentralverbändler jedoch beachteten weder die Amsterdamer Beschlüsse noch

die Jenenser, sondern hielten an der Resolution ihres Kongresses vom Mai

1906 in Köln fest, der den Generalstreik als „Indiskutabel“ erklärt und

diesen Propaganda verboten hatte. Darüber hinaus zwang die General-

Kommission den sozialdemokratischen Parteivorstand in geheimen

Verhandlungen, ein Protokoll zu unterzeichnen, dessen erster Absatz lautete:

„Der Parteivorstand hat nicht die Absicht, den politischen Massenstreik zu

propagieren, sondern wird, soweit es ihm möglich ist, einen solchen zu

verhindern suchen“. Dieses Schriftstück gelangt in die Hände der

Geschäftskommission, die es in der „Einigkeit“, dem im Jahre 1897

geschaffenen Organ der Freien Vereinigung, veröffentlichte und dieses

Vorgehen als einen Verrat an der Arbeiterschaft brandmarkte. Diese

Kundgebung erregte auf der Gegenseite starken Unwillen. Die von der Partei

einsetzende Hetze gegen die Freie Vereinigung brachte es dahin, dass in

Mannheim im Jahre 1906 auf dem sozialdemokratischen Parteitag ein Beschluß

gefasst wurde, nach welchem die Mitglieder und Anhänger der Freien

Vereinigung Deutscher Gewerkschaften aus der Sozialdemokratie auszuscheiden

hätten und diese Richtung auf das schärfste zu bekämpfen sei. Durch dieses

Vorgehen der Partei wurde die reinliche Scheidung zwischen beiden vollzogen

und die Freie Vereinigung von jeglicher Fühlung mit der Partei gelöst. Seit

dieser Zeit sollte diese Bewegung bis auf den heutigen Tag mit keiner

politischen Partei irgendwelche Gemeinschaft haben. |

|

Die Wirkung des Ausschlusses aus der Sozialdemokratischen

Partei auf die Freie Vereinigung und deren weitere Entwicklung zum

Syndikalismus bis zum Kriege.

Auch die letzten Sympathien für die Zentralverbände, die in den Reihen der

Freien Vereinigung noch vorhanden waren und immer noch eine Einigung beider

Richtungen beabsichtigten, sollten bald verschwinden. Auf dem 8. Kongreß der

Freien Vereinigung Deutscher Gewerkschaften, der im Januar 1908 in Berlin

tagte, lag ein Antrag der 16. Konferenz der „Freien Vereinigung der Maurer

Deutschlands“ vor, der die Auflösung der Freien Vereinigung und ihr Aufgehen

in die Zentralverbände verlangte. Es kam darüber zu einem Bruch, der damit

endete, dass alle dem Antrag günstig Gesinnten aus der Freien Vereinigung

ausschieden. So verließen die lokalistische Bewegung die letzten Elemente,

deren Tätigkeit einer ruhigen Entwicklung der Freien Vereinigung im Wege

gestanden hatte, sodaß diese sich jetzt ungehindert zum ausgesprochenen

Syndikalismus hinentwickeln konnte.

Eine Folge der reinlichen Scheidung war das Abnehmen der Mitgliederzahl der

Freien Vereinigung um mehr als die Hälfte. Für das Jahr 1906 betrug diese

Zahl 13.145 Mitglieder, die 1907 auf 17.633 stieg, jedoch 1911 nur noch

7.833 umfaßte gegenüber 2.400.018 in den Zentralgewerkschaften.

Die Verminderung der Mitgliederzahl hatte aber den Vorteil, dass durch das

Ausscheiden der störenden Faktoren Ruhe in die lokalistische Bewegung kam,

die ihrer Fortentwicklung nur förderlich sein konnte. Das zeigte sich auf

den folgenden Kongressen, die in der Hauptsache der Stellungnahme zu

grundlegenden Problemen gewidmet waren, die zu einer Klärung und Festigung

der Ansichten beitrugen und die Basis für die nach dem Kriege errichtete

Prinzipienerklärung schufen. Auf dem 9. Kongreß im März 1910 demonstrierte

die Freien Vereinigung gegen die reformistische Sozialgesetzgebung mit der

Begründung, dass diese weder den Arbeitern wirkliche Vorteile zu bringen

vermöchte, noch ein wirksames Mittel sei, die besitzende Klasse zu

bekämpfen. In einer Resolution wurde erklärt, dass „nicht auf

politisch-parlamentarischem, sondern einzig auf ökonomischem Gebiet das

Proletariat dem Kapitalismus schon heute Wunden zu schlagen und Niederlagen

zu bereiten“. in der Lage sei. Der 10. Kongreß vom Juli 1912 beschäftigte

sich mit organisatorischen Fragen. Zunächst wurde bei der Behandlung des

grundsätzlichen Problems „Zentralismus oder Föderalismus“ der Zentralismus

verworfen, da er „immer Herrschaft auf der einen und Knechtschaft und

Gehorsam auf der anderen Seite bedingt“. Ihm setzte man den Föderalismus

entgegen, der die örtliche Selbständigkeit der Berufsvereine gewährleistete.

Jeder Organisation sollte vollkommenes Selbstbestimmungsrecht und ihre

eigenen, den örtlichen, wirtschaftlichen und beruflichen Interessen

entsprechenden Statuten besitzen, die aber mit denen der freien Vereinigung

nicht im Widerspruch stehen dürften. Um die örtlichen Berufsvereine einander

näher zu bringen, sollten sich diese zu örtlichen Kartellen

zusammenschließen. Desgleichen sollten verwandte Berufe in

Industrieföderationen zusammengefasst werden. Auch über die Gestaltung des

zukünftigen Gesellschaftsbildes tauchten Pläne auf. An Stelle der

kapitalistischen Gesellschaftsordnung sollte eine kommunistisch-

sozialistische Gesellschaft treten, innerhalb derer die Gewerkschaften zu

Trägern der zukünftigen Produktion berufen sein sollten. Daraus ergab sich

eine feindliche Stellung gegenüber dem Staate, die Ablehnung des

parlamentarischen Systems und die direkte Aktion, als deren Formen man den

Boykott, die Sabotage, den Solidaritätsstreik und endlich den Generalstreik

ansah.

Die Übereinstimmung der lokalistischen Bewegung mit der syndikalistischen

Bewegung von Amiens trat immer klarer hervor. Wenn auch ein tatsächlicher

organischer Zusammenhang mit der französischen syndikalistischen Bewegung

nicht vorhanden war, so kamen sie sich doch in ihren theoretischen

Anschauungen immer näher. Hätte die Freie Vereinigung Deutscher

Gewerkschaften schon vor dem Kriege ihr Wollen und ihr Ziel in einer

Programmerklärung niedergelegt, so hätte diese eine auffallende Ähnlichkeit

mit der „Charte d’ Amiens“ des französischen Syndikalismus aufweisen müssen.

Die Lokalisten waren sich dieser Identität der Anschauungen voll bewusst und

bezeichneten sich auch gelegentlich als Anhänger der syndikalistischen

Arbeiterbewegung. |

|

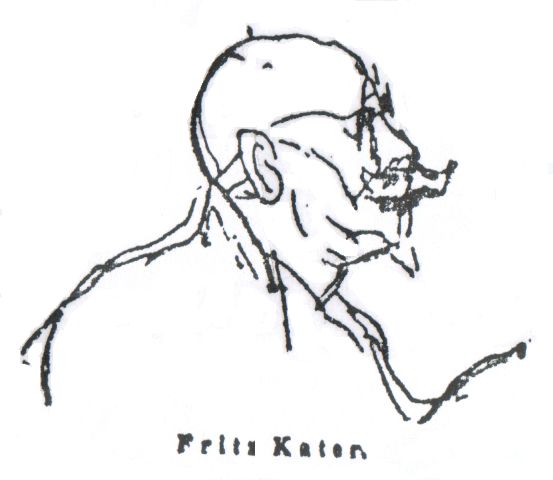

Kopf der syndikalistischen Arbeiterbewegung

in Deutschland von 1897 - 1930: Fritz

Kater.

Für weitere Informationen auf das Bild klicken.

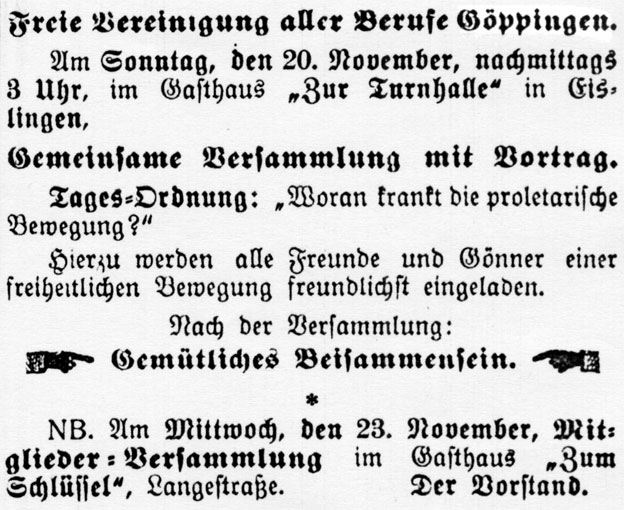

Anzeige aus dem Organ der "Freien Vereinigung

deutscher Gewerkschaften" (FVdG), "Die Einigkeit", zu einer Versammlung im

schwäbischen Göppingen. Für weitere Informationen das Bild klicken.

Kolloquium im französischen Nérac zu

"100 Jahre Charte d´Amiens", 2006. |

|

Organ des Syndikalistischen Industrieverbandes

für Hamburg, Altona und Umgegend, Juni 1914. Für

weitere Informationen auf das Bild klicken.

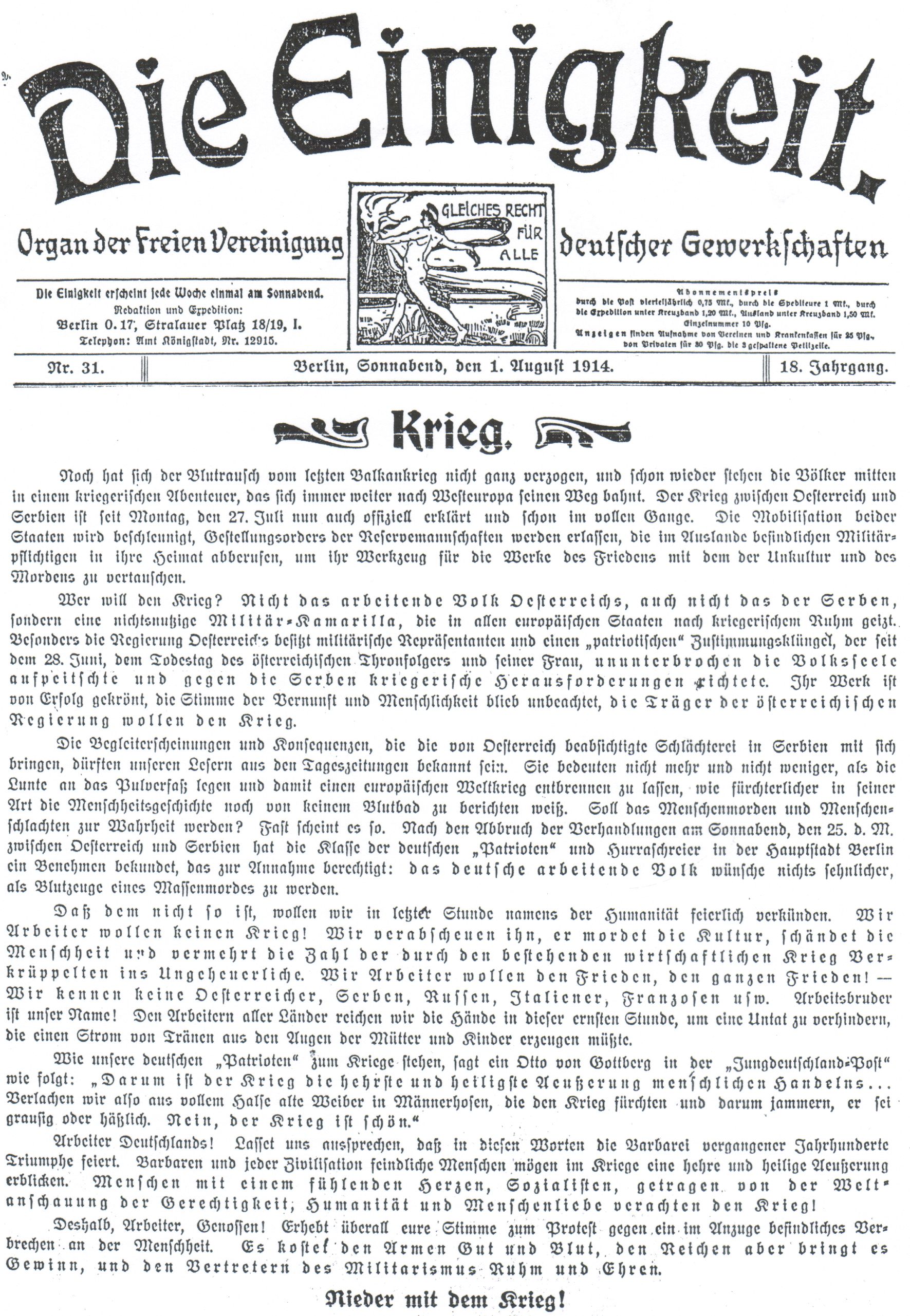

"Die Einigkeit" kurz vor ihrem Verbot 1914

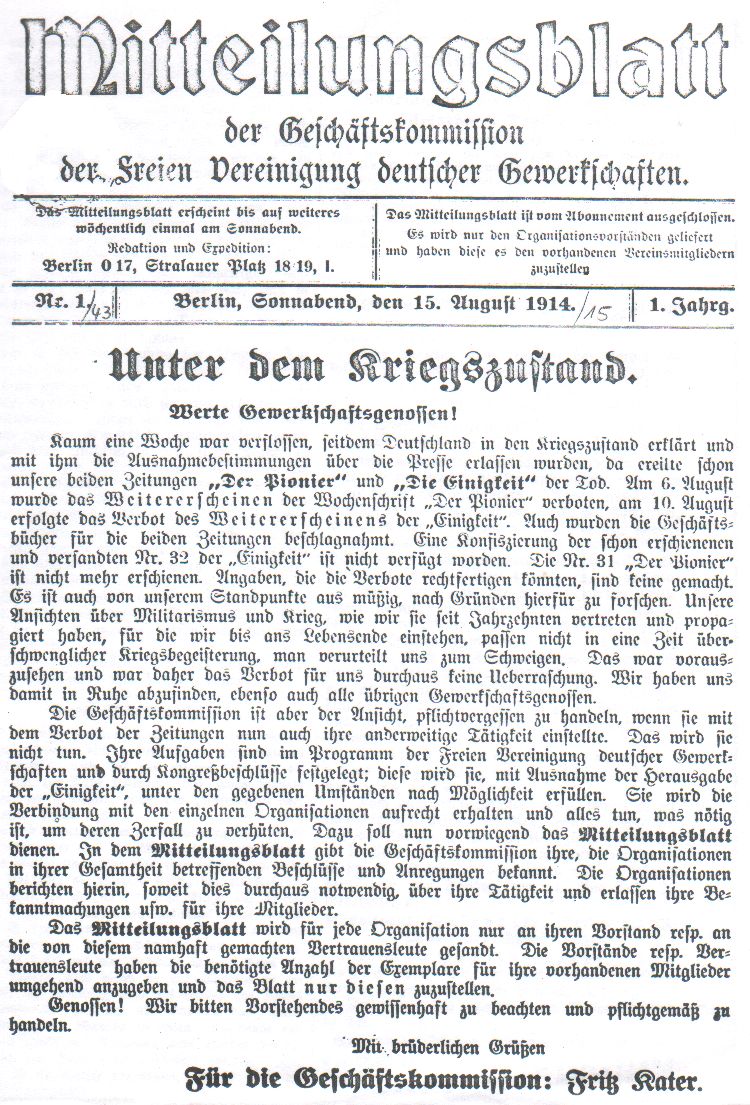

Internes Periodikum als Ersatz

für die verbotene "Einigkeit"

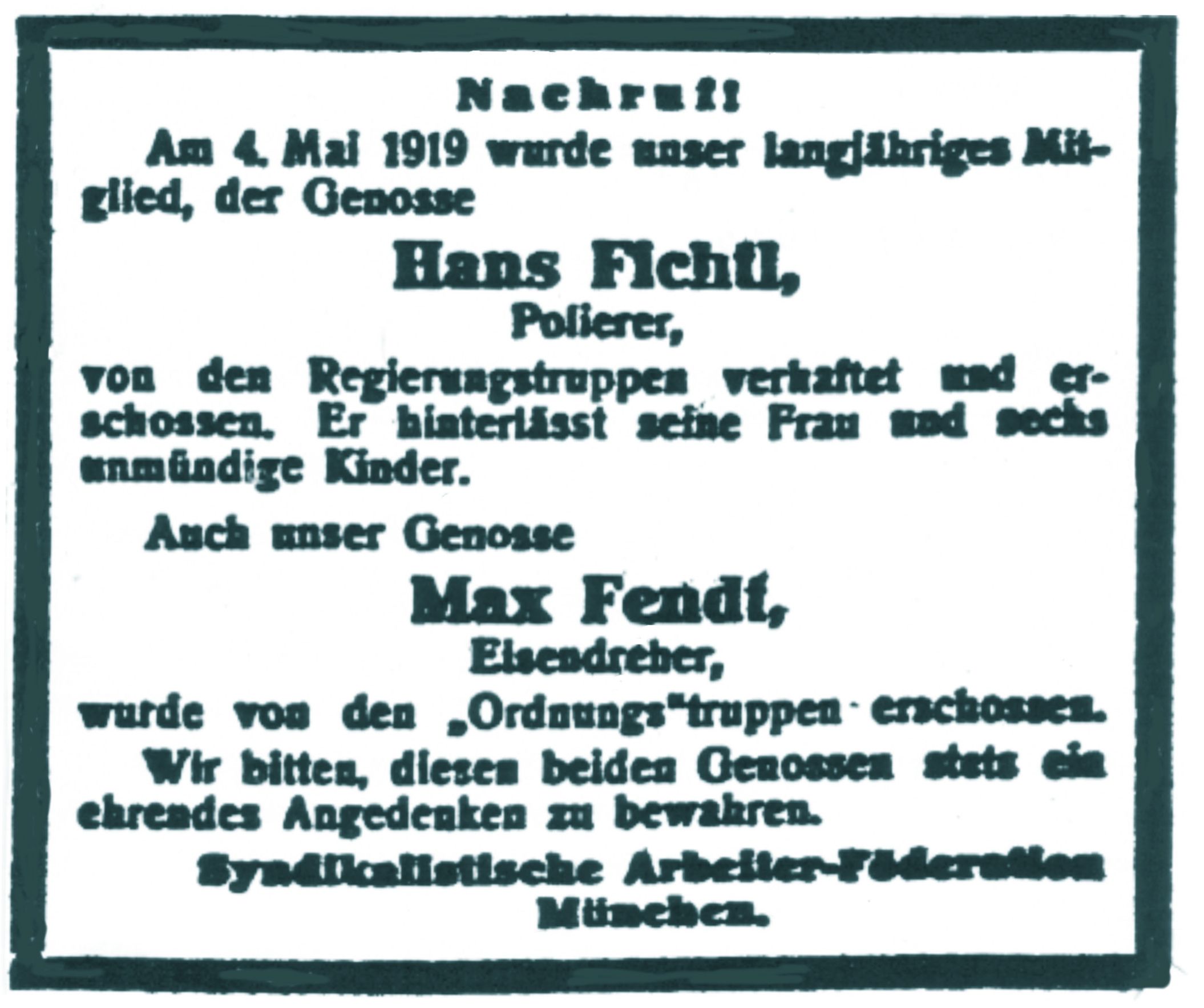

Tote Syndikalisten während der Kämpfe um die

Münchner Räterepublik, Anzeige im "Syndikalist", 1919

Tote Syndikalisten während der Kämpfe um

die Bremer Räterepublik, Anzeige im "Syndikalist", 1919

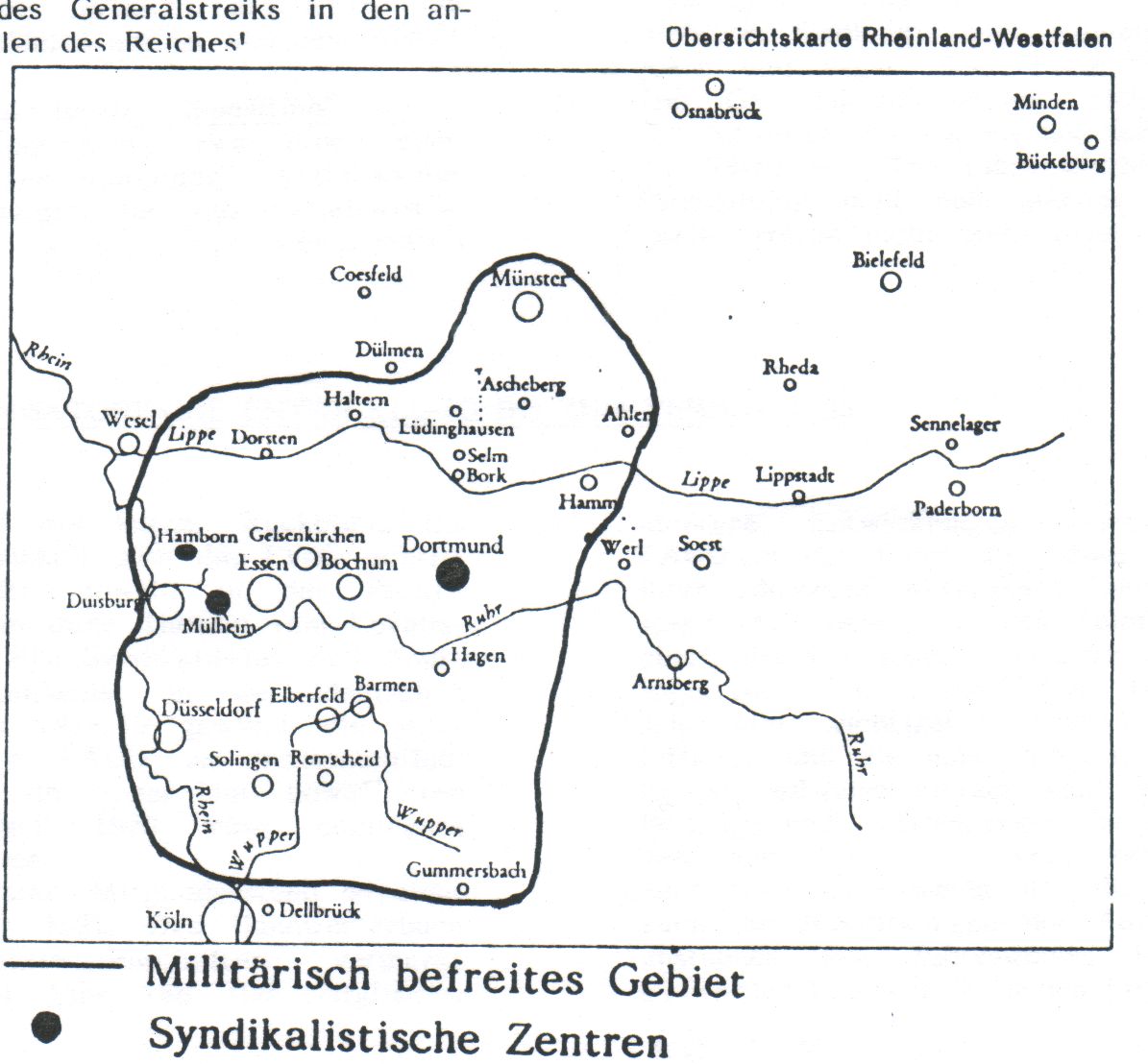

Befreites Gebiet während

der Ruhrkämpfe 1920.

Für weitere Informationen auf das Bild klicken.

|

|

Die Entwicklungshemmung der

lokalistisch-syndikalistischen Bewegung während des Krieges.

Die Gesinnungsfestigkeit der Freien

Vereinigung Deutscher Gewerkschaften sollte bald einer schweren Prüfung

unterzogen werden. Das drohende Gespenst eines bewaffneten Zusammenstoßes

warf schon manche Jahre vor dem wirklichen Ausbruch des Krieges seien

Schatten voraus und gab der Freien Vereinigung Veranlassung, zu diesem

Problem in antimilitaristischen und pazifistischen Resolutionen Stellung zu

nehmen und eine ihrem Standpunkt entsprechende Propaganda zu betreiben.

Schon im Jahre 1911 äußerte Yvetot als Mitglied einer französischen

syndikalistischen Arbeiterdelegation am 24. Juli in Berlin in einer Rede:

„Wenn die Regierungen es versuchen sollten, eine Nation gegen die andere in

den Kampf zu treiben, so werden wir zeigen, dass die Völker schönere

Aufgaben zu erfüllen haben. Versucht es nur einmal, ihr Schafsköpfe, und ihr

werdet sehen, ob nicht die Völker einen anderen Gebrauch von den Waffen

machen werden, die ihr ihnen in die Hand gebt“. Die Ausführungen von Yvetot

fanden allgemeine Zustimmung. Der Redner wurde freilich aus Deutschland

ausgewiesen.

Die Freie Vereinigung ließ sich aber durch solche Gewaltmaßnahmen nicht von

dem eingeschlagenen Wege abbringen. Sie veröffentlichte in ihren Organen,

der „Einigkeit“ und dem „Pionier“, Kundgebungen für den Frieden. So schrieb

„Die Einigkeit“ unter dem Titel „Krieg“: „Wer will den Krieg? Nicht das

arbeitende Volk, sondern eine nichtsnutzige Militärkamarilla, die in allen

europäischen Staaten nach kriegerischem Ruhm geizt.

Wir Arbeiter wollen keinen Krieg! Wir verabscheuen ihn, er mordet die

Kultur, schändet die Menschheit und vermehrt die Zahl der durch den

bestehenden wirtschaftlichen Krieg Verkrüppelten ins Ungeheuerliche. Wir

Arbeiter wollen den Frieden, den ganzen Frieden!

Wir kennen keine Österreicher, Serben, Russen, Italiener, Franzosen usw.

Arbeitsbruder ist unser Name! Den Arbeitern aller Länder reichen wir die

Hände, um eine Untat zu verhindern, die einen Strom von Tränen aus den Augen

der Mütter und Kinder erzeugen müsste.

Barbaren und jeder Zivilisation feindliche Menschen mögen im Kriege eine

hehre und heilige Äußerung erblicken. – Menschen mit einem fühlenden Herzen,

Sozialisten, getragen von er Weltanschauung der Gerechtigkeit, Humanität und

Menschenliebe, verachten den Krieg!

Deshalb, Arbeiter und Genossen ! Erhebt überall eure Stimme zum Protest

gegen ein im Anzug befindliches Verbrechen an der Menschheit. Es kostet den

Armen Gut und Blut, den Reichen aber bringt es Gewinn und den Vertretern des

Militarismus Ruhm und Ehre. Nieder mit dem Krieg!“

Durch ihr oppositionelles Verhalten zog sich die Freie Vereinigung die

Aufmerksamkeit der Regierung in immer stärkerem Maße zu, als der Ausbruch

des Krieges näherrückte. Am Tage der Kriegserklärung an Frankreich, am

1.August 1914, wurden an verschiedenen Orten Deutschlands, insbesondere im

Rheinlande, Anhänger der lokalistischen Bewegung aufgrund ihrer

antimilitaristischen Propaganda und wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer

staatsfeindlichen Bewegung in Schutzhaft genommen und bis zu zwei Jahren

festgehalten. Gleichzeitig wurden die Zeitungen der Freien Vereinigung für

die Dauer des Krieges verboten, zuerst „Der Pionier“ am 5. August und am 8.

August „Die Einigkeit“. Aber auch dieser Zwang und die drohende Gefahr der

Lahmlegung der ganzen lokalistischen Bewegung konnte die Freie Vereinigung

nicht veranlassen, ihren Grundsätzen untreu zu werden. An Stelle der

verbotenen Blätter gab die Geschäftskommission „Mitteilungsblätter“ und

„Rundschreiben“ heraus. Aber auch diese ereilte das Verbot des

Oberkommandierenden in den Marken, so dass die lokalistische Bewegung

jahrelang ohne jede verbindende Presse ein unterirdisches Leben zu fristen

gezwungen war.

Es gelang der Regierung trotz aller Unterdrückungsmaßnahmen nicht, den

Geist, der die Anhänger der Freien Vereinigung beherrschte, noch deren

verborgene Organisation vollständig zu vernichten. Es ist sogar anzunehmen,

dass ihr mutiges Bekenntnis zur Opposition die Zahl ihrer Anhänger im

Verlaufe des Krieges anwachsen ließ, obgleich sich eine solche Vermehrung

zahlenmäßig nicht beweisen lässt. Denn je mehr sich der Krieg in die Länge

zog, umso größer wurde die Unzufriedenheit der Arbeiter über die lange Dauer

des Krieges und ihre Abneigung gegen den Krieg. Und es ist ganz natürlich,

dass sich diese unzufriedenen Elemente derjenigen Bewegung hinzugesellten,

die grundsätzlich gegen den Krieg eingestellt war und die trotz der

Unterdrückung von Seiten des Staates ihren Standpunkt in heimlich

verbreiteten Fugblättern vertrat.

Hinzu kommt noch, dass die Politik der Generalkommission der Zentralverbände

während des Krieges, die ihre Zustimmung zu den Kriegskrediten, zum

Hilfsdienstgesetz und zu dem Verzicht auf das Streikrecht erteilt hatte,

also im Fahrwasser der Regierung steuerte, ihr die Arbeiterschaft teilweise

entfremdet hatte. Weiter war die Leitung von den Zentralverbänden vielfach

auf die Industrieverbände übergegangen, zum Teil hatten aber auch rein

örtliche Verbände und Betriebsorganisationen die Führung übernommen. Auch

diese oppositionellen Strömungen innerhalb der zentralistischen

Gewerkschaften tendierten zur lokalistisch- syndikalistischen Bewegung.

Rätezeit

Die Reorganisationsphase der FVDG nach

dem Ersten Weltkrieg fiel mit der Novemberrevolution zusammen. Doch daran,

wie auch an den ausgerufenen Räterepubliken in Bremen und München beteiligte

sich die Organisation als solche nicht oder nur vereinzelt regional.

Gegen die Eroberung der politischen Macht setzte die FVDG auf eine

umfassende soziale Revolution, die durch einen flächendeckenden

Generalstreik eingeleitet werden sollte, und nicht in erster Linie durch

bewaffnete Kämpfe. Dennoch beteiligten sich Syndikalisten an den Kämpfen und

ließen ihr Leben. Im Ruhrgebiet entstand 1919 eine breit gefächerte

revolutionäre Arbeiterbewegung aus Unionisten, Syndikalisten und

Parteikommunisten. Sie riefen den Generalstreik aus und produzierten in den

Gruben teilweise in Eigenregie – der 6-Stunden-Tag wurde eingeführt. Im Zuge

des Kapp-Putsches organisierte sich die sog. „Rote Ruhr Armee“, welche knapp

zur Hälfte aus Mitgliedern der FVDG/FAUD bestand.

Die Syndikalisten hatten ihre Zentren in Dortmund, Mülheim und Hamborn (hier

stellten sie die stärkste Kraft). Das Ruhrgebiet wurde vom staatlichen

Militär befreit, dennoch unterlag die Arbeiterschaft in den weiteren

Kämpfen. |

Weiter zur

Seite 2 des Museums

| |

Seit_2007

Since 2007

|