|

Home

Suche

auf Syfo

/Search Syfo Pages

Other Languages/

Otras Lenguas

Kontakt

Impressum

| |

Geschichte der syndikalistischen

Arbeiterbewegung in Deutschland - Ein virtuelles Museum - Teil 5

|

Syndikalismus nach 1945

Die Syndikalismusforscher Marcel Van der Linden und Wayne

Thorpe kommen in einem Beitrag für die Zeitschrift "1999 Zeitschrift für

Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts" nach einer Analyse der

internationalen syndikalistischen Nachkriegsbewegung in ihrer

Schlußfolgerung auf drei Entwicklungsmöglichkeiten der syndikalistischen

Bewegungen:

1. Marginalisierung des Syndikalismus durch (dogmatische) Prinzipientreue.

2. Verwässerung der Prinzipien durch Kursänderung Richtung Reformismus und

3. Auflösung der Organisation, bzw. Übertritt in andere Organisationen.

An diesen drei aufgezeigten Möglichkeiten entlang möchte ich aufzeigen, wie

sich der Anarcho-Syndikalismus in Deutschland nach 1945 weiterentwickelt

hat, ohne dabei die Entwicklung auf internationaler Ebene aus den Augen zu

verlieren.

Kurzer Rückblick

Mit Ausnahme Spaniens verhielten sich die

Mitgliederzahlen der syndikalistischen Organisationen in den zwanziger

Jahren nahezu in allen europäischen Ländern rückläufig, was auch Marcel van

der Linden und Wayne Thorpe im Rückblick weniger auf die erhöhte Repression

zurückführten, sondern ebenso, wie zeitgenössische FAUD-Theoretiker auf die

Etablierung des Wohlfahrtsstaates mit den Folgen der Integration und

Befriedung der Arbeiterklasse. Die deutschen Syndikalisten der FAUD

versuchten diesem Fatalismus entgegen den Spagat zwischen der ersten und der

zweiten Entscheidung. Sie versuchten ihre Strategie möglichst flexibel,

anpassungsfähig und gleichzeitig wenigstens auf ideeller Ebene

prinzipientreu auf die Verhältnisse in Deutschland abzustimmen. Die

föderalistische, von gegenseitiger Toleranz (in betrieblichen Fragen, wie

Tarifverträgen oder Betriebsräten) geprägte Organisationsform und

Vorgehensweise trug zu einer relativen Stabilisierung der FAUD ab Mitte der

zwanziger Jahre bei. Dennoch stellte der Gründungskongreß der

FAUD-Nachfolgeorganisation "Föderation freiheitlicher Sozialisten" (FFS) auf

ihrem Gründungskongreß im Jahre 1947 fest, daß die FAUD versagt habe, da sie

sich als in dieser Hinsicht nicht "beweglich genug" erwiesen habe.

Die Föderation Freiheitlicher Sozialisten (FFS)

1945 entstanden die ersten anarcho-syndikalistischen

Gruppen in Deutschland. Oftmals reine Diskussionszirkel versuchten sie mit

Gleichgesinnten in anderen Städten und Regionen in Kontakt zu treten. Ein

Großteil von ihnen wollte und konnte durch die gesellschaftliche Entwicklung

nicht mehr dort weitermachen, wo sie mit ihrer Arbeit 1933 durch die Nazis

gezwungen wurden aufzuhören. Sie regten Diskussionenüber die Neubestimmung

libertärer und anarcho-syndikalistischer Positionen an, in denen der

(europäische) Föderalismus und die freie Entfaltung der Persönlichkeit einen

hohen Stellenwert besaßen. Ausgehend von Gretel und Alfred Leinau in

Darmstadt kam es ab 1945 zu einer Reihe von Treffen, auf denen über die

Gründung einer freiheitlich-sozialistischen Organisation beraten wurde.

Diese wurde dann Pfingsten 1947 in Darmstadt als Föderation Freiheitlicher

Sozialisten (FFS) gegründet. Vertreten waren „ca.30 Delegierte aus fünfzehn

Orten in ganz Westdeutschland“ (S.60). Von Anfang an beteiligte sich der

Berliner Fritz Linow, ehemaliges Mitglied der Geschäftskommission der FAUD

am Aufbau und der inhaltlichen Ausrichtung der neuen Organisation. Linow,

der mit Rocker und Rüdiger in der Neudefinition eines freiheitlichen

Sozialismus konform ging, wurde zu einer dominanten Person in der FFS. Er

bestimmte durch seine Redaktionsarbeit in der FFS-Zeitschrift „Die freie

Gesellschaft“ das Erscheinungsbild, das von kulturellen und theoretischen

Beiträgen geprägt war und dem erklärten Anspruch der Zeitschrift, auch neue

Mitglieder zu gewinnen, nicht gerecht wurde. Die Zeitschrift wurde zur fast

ausschließlichen Arbeitsaufgabe für die Gesamt-Organisation und offenbar von

den FFS-Mitgliedern nicht geliebt, da sie ein fast rein akademisch –

intellektuelles Spektrum bediente, das mit der Lebensrealität der

allermeisten FFS-lerInnen nicht viel gemein hatte.

Der Wuppertaler Fritz Benner schrieb über diesen Zustand:“...man kann mit

ihr keine Bewegung aufbauen. Die Genossen werden es leid, alles nur für die

Zeitschrift zu opfern, keine Versammlungen, nichts. Eine Bewegung kann man

nur schaffen, wenn man sich an die materiellen Interessen wendet. Die

Genossen im Ruhrgebiet wollen...werben. Sie halten die Zeitschrift dafür

nicht geeignet.“ (S.323 ff.)

Da es, mit Ausnahme der Drucklegung, Werbung und des offensiven Verkaufs der

Informationsbroschüre „Der Leidensweg von Zensl Mühsam“, die vor den Nazis

in die Sowjetunion flüchtete und dort in ein Konzentrationslager gebracht

wurde, zu keiner gemeinsamen Kampagnenarbeit der FFS kam, war der

Stellenwert ihrer Zeitschrift für die Wahrnehmbarkeit der Organisation sehr

hoch.

Ein wichtiger Punkt bei den Beratungen an Pfingsten 1947 war die Zulassung

der FFS als legale Organisation. Diese „Lizenzierung“ wurde von den

alliierten Besatzungsmächten vorgenommen und der FFS – in allen

Besatzungszonen - beständig verweigert.

Die Mitgliederstärke der FFS soll nach Degen 1948 zwischen 350 und 400

Mitgliedern gelegen haben, wovon allein in Berlin mit 80 und in Köln mit 113

Mitgliedern lokale Hochburgen bestanden. Weitere größere Gruppen bestanden

in München, Hamburg, Ludwigshafen, Mannheim und Wuppertal.

Unterstützung erhielten die deutschen Genossinnen und Genossen aus der

internationalen anarcho-syndikalistischen Bewegung. U.a. auf Initiative des

ehem. FAUD-Aktivisten und Spanienkämpfers Helmut Rüdiger (Schweden) und

Rudolf Rocker (USA), organisierten vor allem die schwedische SAC und

jüdische ArbeiterInnen in den USA Hilfslieferungen für über 200 deutsche

GenossInnen. Hilfe kam ebenfalls von der „Arbeitsgemeinschaft Freiheitlicher

Sozialisten“ in Basel, der französischen FAF und einigen anderen

anarchistischen Hilfskomitees, sowie der Internationalen Arbeiter

Assoziation (IAA) – der anarcho-syndikalistischen Internationale. Diese

berichtete seit 1945 über die Situation in Deutschland und rief zur

Solidarität auf. Im Mai 1948 beschloss dann der 2.FFS-Kongress auf diese

Hilfslieferungen zu verzichten um sie stattdessen den„spanischen Genossen“

zugute kommen zu lassen, die der Franco-Diktatur ausgesetzt waren.

Im weiteren führt Degen die internen Diskussionen zur inhaltliche Bestimmung

der FFS aus, die durchaus kontrovers verliefen, an deren Ende sich aber die

Mehrheit für die revisionistischen Positionen – die auch von Rocker

aufgegriffen wurden– aussprach. So lehnte die FFS den Parlamentarismus zwar

immer noch als undemokratisch ab, schuf ihren Mitgliedern aber die

Möglichkeit der Teilnahme an Wahlen auf kommunaler Ebene, um der geführten

Diskussion um einen „Gemeinde-Sozialismus“ Rechnung zu tragen. Einige

FFS´ler kandidierten auf kommunaler Ebene und erzielten beachtenswerte

Wahlerfolge wie Karl Dingler in Göppingen und Karl Preiss in Ulm.

Ein Teil der FFS-Mitglieder übernahm Funktionen in Gewerkschaften des DGB

und wurden Betriebsräte bei gleichzeitiger massiver Kritik an ihnen. Die

Gründung einer eigenständigen syndikalistischen Gewerkschaft wurde zwar

immer wieder vorgebracht, aufgrund der Einschätzung das ihre Verwirklichung

momentan unrealistisch sei, aber immer wieder verworfen.

Ein Aufruf des in der Erwerbslosenbewegung aktiven Theodor Bennek aus

Hildesheim im März 1951 zur „Wiedergründung der FAUD“ stieß u.a. deswegen

auf breite Ablehnung. (S. 335 ff.)

Standpunkte der FFS

Anders gestaltete sich die Angelegenheit zunächst in

Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg, wo sich die Syndikalisten auf

betrieblicher Ebene für die dritte von van der Linden und Thorpe genannten

Möglichkeiten entschieden und auf eine Wiedergründung der FAUD verzichteten.

Stattdessen schufen sie eine anarcho-syndikalistische Ideenorganisation, die

"Föderation freiheitlicher Sozialisten" (FFS), welche auch der

Internationalen Arbeiter-Assoziation (IAA) beitrat. Die

Anarcho-Syndikalisten knüpften nach 1945 nicht nur in wirtschaftlichen

Fragen dort an, wo sie bis 1933 weitestgehend ohne Erfolg blieben, sondern

auch dort, wo sie seit Ende der zwanziger Jahre die größten Erfolge zu

verzeichnen hatten: In der Kulturarbeit und dort im speziellen an die Gilde

freiheitlicher Bücherfreunde (GfB), denn "eine solche Kulturarbeit ist heute

in Deutschland doppelt notwendig, um Klärung zu schaffen und unsere

Anschauungen in breitere Volkskreise zu tragen, wo sie befruchtend beim

Wiederaufbau des Landes mitwirken können". Die Priorität der Arbeit auf den

kulturellen Bereich zu legen, bedeutete, nicht an einer

anarcho-syndikalistischen Gewerkschaftsform festzuhalten oder eine solche

wiederzubeleben, sondern eine Kulturorganisation zu gründen, bei

gleichzeitigem Engagement der Mitglieder auf Gemeindeebene, um ihre

Ansichten und Ideen beim Wiederaufbau einsetzen zu können.

Die meisten der ehemaligen FAUD- und nunmehrigen FFS-Mitglieder

organisierten sich gemäß dieser dritten Variante (van der Linden/Thorpe)

gleichzeitig in der SPD, den DGB-Gewerkschaften (was einer grundsätzlichen

pragmatischen Bejahung von Tarifverträgen gleichkommt), den

Kommunalparlamenten (keine offizielle FFS-Linie!) - und natürlich als

Betriebsräte, um dort "in allen verantwortlichen Stellen" als Vorbildfiguren

im Sinne föderalistisch-anarchistischer Ideen tätig zu sein. Wieder kann

hier ein Spagat in der Organisierung deutscher Anarcho-Syndikalisten

festgestellt werden, diesmal jedoch nicht zwischen den von van der Linden

und Thorpe genannten Möglichkeiten eins und zwei (wie es noch bei der FAUD

der Fall war), sondern zwischen eins und drei. Denn einerseits wurde die FFS

eigens als Ideenorganisation für die Erhaltung, Förderung und

Weiterentwicklung anarchistischer und syndikalistischer Bestrebungen

konzipiert. Auf betrieblicher Ebene wurde die eigenständige

anarcho-syndikalistische Organisationsform zugunsten nüchterner Tageskämpfe

(hier besonders in der existentiellen Versorgungsfrage der Nachkriegsjahre),

aber auch aufgrund eines von großen Teilen der FFS angestrebten

"Gemeindesozialismus" vollständig aufgegeben. Das Machtvakuum des Staates

und die dadurch gestiegene Bedeutung der Gemeinden beim Wiederaufbau böten

nach dem auf die FFS maßgeblichen Einfluß ausübenden Rudolf Rocker ein

ideales Betätigungsfeld für "positive Mitarbeit", wodurch auch das Recht,

gehört zu werden und "unsere Ansichten zur Geltung zu bringen", erworben

würde.

Trotz der Unterbrechung syndikalistischer Entwicklung in Deutschland

zwischen 1933 und 1945 durch die faschistische Diktatur des

Nationalsozialismus kann hier eine einheitliche und relativ gleichmäßige

Linie konstatiert werden, sowohl in der Haltung der Anarcho-Syndikalisten in

der Tarifvertrags- als auch in der Betriebsrätefrage. Die Mitglieder der FFS

(Föderation freiheitlicher Sozialisten) knüpften in den vierziger Jahren

unmittelbar an ihre mehrheitlich bejahenden Überzeugungen der dreißiger

Jahre an, ohne dabei ihr Ideal einer freien Gesellschaft auf föderalistisch-

anarchistischer Grundlage aufzugeben. Der Unterschied in den Verknüpfungen

der von van der Linden und Thorpe genannten Möglichkeiten eins mit zwei

sowie der Möglichkeiten eins mit drei ist hier rein formeller Art, nämlich

die Aufgabe der Reorganisation der alten FAUD zugunsten des Übertritts der

bedeutendsten ehemaligen FAUD-Mitglieder in andere (reformistische)

Organisationen unter Wahrung der Prinzipien auf ideeller Ebene in der FFS:

„(Es) kann davon ausgegangen werden, daß sich die Mehrzahl der

gewerkschaftlich engagierten FFS-ler damit abgefunden hatte, nur in den

‚Zentralgewerkschaften’ zu arbeiten; die FFS dagegen aber als ihre

eigentliche ‚politische’ (anarchosyndikalistische) ‚Ideenorganisation’

anzusehen." Zugleich blieb es das langfristige Ziel der

Anarcho-Syndikalisten unter den auf ihrem Wege noch zu schaffenden besseren

eigenen Voraussetzungen (die FFS - als Ideenorganisation - faßte lediglich

etwa zwischen 150 und 400 Menschen in 30 Orten - ganz ähnlich wie die FAU

heute) und der Veränderung der gesellschaftspolitischen Umstände mittels

eigenem tatkräftig-überzeugendem Einsatz in den Kommunen (auch

Kommunalparlamenten) und lokalen Gewerkschaftsverbänden ein erneutes

Gegengewicht zu den Zentralgewerkschaften und Parteien aufzubauen: „Unser

Ziel muß sein, unsere Ideengänge in weitestem Umfange in den bestehenden

Gewerkschaften zu verbreiten... Sollten sich aber örtlich oder bezirklich

Situationen ergeben, die eine Gründung syndikalistischer Gewerkschaften

notwendig erscheinen lassen, dann ist es erforderlich, daß unsere

Ortsföderationen ihre Pflicht erfüllen..." Die FFS sei zunächst ein

„Notbehelf, der sobald wie möglich dem vollendeteren Organisationsgefüge der

föderierten Produktions-Syndikate aller Richtungen und Arbeitsbörsen weichen

muß". In dieser Hinsicht spekulierten FFS-Aktive damit, daß sich ganze

Belegschaften, nicht zuletzt aufgrund betrieblicher

anarcho-syndikalistischer Überzeugungsarbeit geschlossen von den

Zentralgewerkschaften lösen und sich anarcho-syndikalistisch organisieren

würden.

Die FFS konnte zwar ihrem Anspruch auf Wahrung der Ideen des Anarchismus und

Syndikalismus gerecht werden, zugleich gelang es ihr weder, sie an die

jüngeren Generationen, noch diese ihrer eigenen strategischen und primären

Zielsetzung nach in den reformistischen Organisationen zu verbreiten.

Ende der FFS

Eine offizielle Auflösung der FFS hat nie stattgefunden,

berichtet Hans Jürgen Degen, und gibt Einblick in die Stimmung der FFS. „Die

FFS Protagonisten waren ausgebrannt“ (S.403) und führt dies auf die

„ausgebliebene Resonanz in der Nachkriegsgesellschaft“ zurück, die nach A.

Klönne „einen hohen Grad von Geschichtsverlust aufwiese“ den dieser auf den

Nationalsozialismus zurückführte. „Nicht nur Verbot, Verfolgung der

Organisationen der Arbeiterbewegung, sondern der NS-Staat war auch darauf

aus, jeder Erinnerung an den Prozeß der Emanzipation und Selbstorganisation

der Arbeiterschaft aus dem historischen Bewusstsein zu löschen.“ (S.404)

Weiterhin – so Degen – hätte sich der „im Westen Deutschlands

konstituierende `Wohlstandsstaat` erosiv auf die freiheitlichen Sozialisten

ausgewirkt. Denn die sozialistische Alternative, die die FFS aufzeigte,

konnte nicht attraktiv gegenüber dem sich Anfang der 50er herausbildenden

„Sozialstaat“ wirken. Und dessen Integrationskraft hatten die freiheitlichen

Sozialisten keine machtpolitische Alternativen entgegen zu setzen. Auch die

„revisionistische“ Form des freiheitlichen Sozialismus konnte hier nichts

ausrichten.“ (S.405) Nach diesen Ausführungen folgt der Blick auf den

weiteren Werdegang einiger Aktiver und ganzer Gruppen, wobei u.a. die FFS in

München bis in die 70er Jahre aktiv blieb. Im „Brockhaus“ findetsich der

Begriff „Syndikalismus“ noch bis in die fünfziger Jahre hinein, dann

verschwand er auch hier von der Bildfläche. |

|

Helmut Rüdiger: Theoretiker des

Anarcho-Syndikalismus nach 1945.

Für weitere Informationen auf das Bild klicken.

Ausgabe der C.N.T.-Spanien von 1977

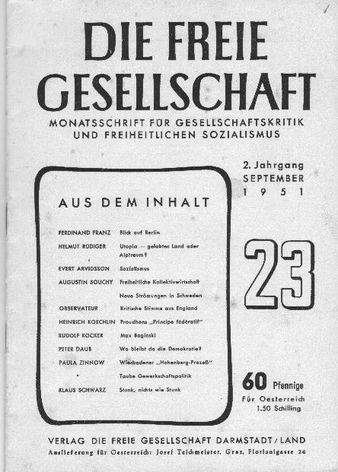

Anarcho-Syndikalistische Nachkriegszeitschrift

von 1949 - 1953

Ausgabe 23 von 1951 mit Beiträgen von Rudolf

Rocker,

Augustin Souchy, Helmut Rüdiger und anderen

Mitgliedsbuch der FFS

Eine Grundlage des Anarcho-Syndikalismus

Gedichtband des Göppinger

Anarcho-Syndikalisten

Otto Müller, 1947

Theodor Plivier

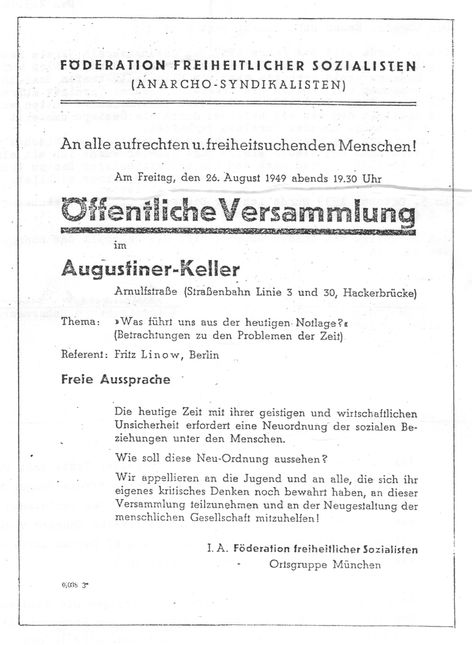

Aufruf der FFS-München zu einer Veranstaltung

mit Fritz Linow, 1949.

Für weitere Informationen auf das Bild klicken.

1977 Neubeginn: Die Initiative Freie Arbeiter

Union

|

|

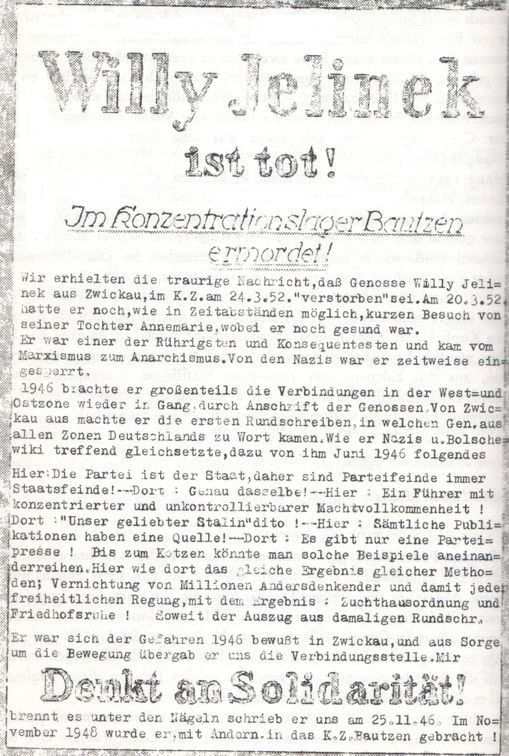

Todes-Anzeige in der "Befreiung" (1952). Für

weitere Informationen auf das Bild klicken.

Arbeiteraufstand im "Arbeiterparadies", 1953

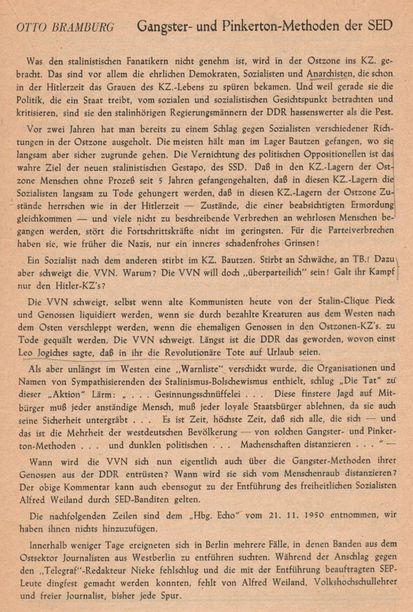

"Gangster und Pinkerton-Methoden der SED".

Für Textansicht auf das Bild klicken. |

|

Reorganisation, Verfolgung und Ermordung von

AnarchosyndikalistInnen in der SBZ und der DDR

Ein großes Plus an Degens Buch ist die bisher am gründlichsten recherchierte

Beschreibung und Veröffentlichung zur Situation der Libertären in der SBZ

und der DDR. In seinem Exkurs dazu beschreibt er die politischen Bedingungen

die eine offene Betätigung durch die Kommunisten unmöglich machte. Er

definiert „3 Tendenzen libertären Verhaltens“. „Erstens diejenigen

Libertären, die versuchten, sich relativ offen wieder zu organisieren und

sich damit auch offen gegen das kommunistische Regime stellten; zweitens die

Libertären, die mit dem kommunistischen System zwar paktierten, aber

versuchten, hier Libertäres einzubringen; drittens arrangierte und

identifizierte sich ein vermutlich kleiner Teil der Libertären völlig mit

dem Regime“. (S.182)

Zu den wenigen bekannten Köpfen des Wiederaufbaus der

anarcho-syndikalistischen Bewegung in der SBZ und späteren DDR gehört der

Illmenauer Fritz Heller, der für seine Tätigkeit 1968 zu 25 Jahren Haft

verurteilt wurde, wovon er 5 ¼ Jahre im KZ Bautzen verbringen musste, bevor

er es schaffte nach Frankfurt/M. zu gelangen. Der Metallarbeiter Willi

Jelinek aus Zwickau richtete eine Informationsstelle ein, von der aus über

Rundschreiben Kontakte hergestellt wurden. „In Sachsen sollen sich daraufhin

fünf oder sechs Gruppen gebildet haben.“ (S.183) In Dresden war der

Anarchosyndikalist Walter Reede aktiv und der Ostberliner Rudolf Ludwig war

Verbindungsmann der FSS in den Westen.

1948 tagte in Leipzig eine „Konferenz der libertären Bewegung“, deren

Durchführung von einem Spitzel verraten wurde und die Verhaftung aller

TeilnehmerInnen zur Folge hatte.1949 kam es zu zwei Verhaftungswellen gegen

AnarchistInnen und AnarchosyndikalistInnen durch das kommunistische Regime.

Anfang 1949 wurden über 100 GenossInnen verhaftet und im September über 170

„vornehmlich der vor 1933 existierenden Gruppen Kommunistische

Arbeiterpartei und Syndikalisten...verhaftet. Die Opfer der SED-Justiz

wurden oft zu 25 Jahren Zuchthaus verurteilt. Viele von ihnen inhaftierte

man in den ehem. Nazi-KZ´s und in Bautzen. „Bewacher“ waren meist „Russen,

größtenteils aber deutsche Volkspolizei, die sich nur in der Uniform von

Hitlers SS unterscheidet.““ (S.193). Und Anfang 1950 saßen „dreißig

freiheitliche Sozialisten ..seit weit einem Jahr wieder im KZ

Oranienburg-Sachsenhausen“. (S.194). In Bautzen wurde der Anarchosyndikalist

Willi Jelinek ermordet.

Die Reaktion der westdeutschen GenossInnen war die Bildung von

Unterstützungsgruppen für die Verfolgten und die Information der

Öffentlichkeit über das totalitäre Vorgehen der Kommunisten im Osten. In

Publikationen und Diskussionen wurde die Gleichartigkeit der Struktur von

Nationalsozialismus und Bolschewismus analysiert und die „Vereinigung der

Verfolgten des Naziregimes“ (VVN) (heute VVN-BdA) scharf angegriffen, da sie

die Existenz von KZ´s in der SBZ/DDR und die Verfolgung freiheitlicher

Sozialisten leugnete. Der Berliner Otto Reimers formulierte dies in einem

Beitrag in der „Freien Gesellschaft“: „..wurdet ihr VVN-Kameraden nicht auch

einst in die Hitler KZ´s als Staatsfeinde eingewiesen? Wir Sozialisten

wissen dass sich in den Ostzonen KZ´s heute Sozialisten befinden, die auch

unter Hitler im KZ schmachteten und ihr (VVN) schweigt dazu.“ (S.194)

In einer Resolution des 2. FFS-Kongresses 1948 in Nieder-Berbach/Mordach

formulierten die GenossInnen als Grundkonsens: “gegen jede Art autoritärer

Bevormundung, gegen die bürokratische und zentralistische Entartung der

Demokratie, gegen den Faschismus und insbesondere gegen den totalen Staat in

Gestalt des als Diktatur des Proletariats verschleierten roten Faschismus

und der sogenannten Volksdemokratien ... Die FFS (Deutschlands) bekennt sich

zur Sache des Friedens und der Völkerverständigung ... sie ist vor allem

entschlossen, das weitere Vordringen des bolschewistischen Totalitarismus in

Europa verhindern zu helfen.“ (S.331) |

|

Syndikalismus international

Innerhalb der IAA führten die unterschiedlich eingeschlagenen Wege der

einzelnen Sektionen, flankiert von faschismusbedingten Verbotsverfügungen,

beispielsweise in Deutschland (1933), Spanien (1939) oder Italien (1922), in

den folgenden Jahrzehnten zu den wohl unvermeidlichen Symptomen von

Mißtrauen, Spaltungen, Austritten, bzw. Ausschlüssen. Während sich aktuell

zumindest auf europäischer Ebene neue syndikalistische Gewerkschaften in

Abspaltung von den verbliebenen IAA-Sektionen formieren und neue Wege

beschreitend anwachsen (z.B. die "Confederation Nationale du Travail" (CNT-Frankreich-"Vignoles")

oder die Majorität der "Unione Sindacale Italiane (USI-Italien), befinden

sich die IAA-Sektionen, wie die "Confederacion National del trabajo" (CNT-Spanien)

oder die "Confederation Nationale du Travail" (CNT-Frankreich-"Bordeaux"),

in jahrelang anhaltender Agonie. Wieder andere Organisationen mit

syndikalistischer Wurzel und postulierten "syndikalistischen Zielsetzungen"

(Hans Jürgen Degen), wie etwa die "Sveriges Arbetares Centralorganisation"

(SAC-Schweden), welche im Jahre 1957 aus der IAA austrat oder die "Confederacion

General del Trabajo" (CGT-Spanien) als Abspaltung der CNT können als offen

reformistisch eingeschätzt werden. Damals wie heute besitzen diejenigen

syndikalistischen Organisationen am meisten Anziehungskraft, welche es

verstehen, zwischen anarchistischen Prinzipien und aufoktroyierten

Sachzwängen mittels hoher Flexibilität das jeweils richtige Maß zu finden

und bei bleibender ideeller Prinzipientreue jeglichen Dogmatismus abzulegen.

Gelang es der FAUD auf diese Weise, sich zu stabilisieren, verzeichnen

einige der oben genannten syndikalistischen Organisationen auf diese

undogmatische Weise aktuell ein teilweise rasantes Anwachsen ihrer

Mitgliederzahlen (in Paris stellen die Syndikalisten der CNT "Vignoles" im

Jahre 2000 die meisten Teilnehmer auf der revolutionären 1. Mai

Demonstration vor den kommunistischen Organisationen).

Passend dazu stehen die Aussagen bezüglich der IAA seitens der Deutschen

Nachkriegsanarchosyndikalisten A. Leinau und August Kettenbach. Ersterer

konstatierte hinsichtlich des Beharrens der IAA auf dem ersten Möglichkeit

(van der Linden/ Thorpe), "daß mit dem Ableben der alten F.A.U.D. auch die

I.A.A. ihre Bedeutung verloren hat. Was wir brauchen ist eine

Internationale, welche lebendig ist und jedem Land und seiner Mentalität

gerecht wird." Kettenbach sah die IAA "zum Abtreten verurteilt, denn sie ist

nur noch ein Erinnerungsstück". Da die IAA in einem Dogmatismus erstarre,

welcher den jeweiligen Entwicklungen in den einzelnen Ländern nicht Rechnung

trage, sah die deutsche Sektion FFS in ihr keine Zukunft mehr und trat schon

im Jahre 1952 wieder aus. Aus demselben Grunde verließ fünf Jahre später

auch die SAC, als wohl einzige funktionierende und ernstzunehmende

Gewerkschaftssektion die IAA. In ihrem pragmatischen Reformismus kamen sich

die SAC und die FFS sehr nahe, verfaßte Rudolf Rocker doch nicht nur die für

die FFS entscheidende Schrift von den "...Möglichkeiten einer

anarchistischen und syndikalistischen Bewegung...", sondern 1952 auch die

Prinzipienerklärung für die SAC. Der Unterschied zur FFS bestand darin, daß

die SAC weiterhin an ihrer gewerkschaftlichen Organisationsform festhielt -

reformistische Interessenorganisation und revolutionäre Ideenorganisation

auch organisatorisch miteinander verbunden wissen wollte.

Der Syndikalismus und seine historische Bedeutung in Deutschland

Wenn gleich ich hoffe, die Bedeutung der Inhalte des

Anarcho- Syndikalismus bereits hinreichend dargestellt zu haben, möchte ich

doch noch folgendes anfügen:

Nehmen wir die rein mengenmäßige Stärke zur Grundlage einer Beurteilung über

die Bedeutsamkeit des Anarcho- Syndikalismus in Deutschland, so können wir

konstatieren, dass die FAUD mit kurzweilig bis zu 150.000 Mitgliedern über

eine Massenbasis verfügte. Stellen wir diese Anzahl einmal anderen

Arbeiterorganisationen zur selben Zeit gegenüber, müssen wir jedoch

feststellen, dass sie auch zu ihrer besten Zeit weit abgeschlagen hintenan

stand. Die rätekommunistischen marxistischen Organisationen, wie auch die

Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine lagen bei mehreren Hunderttausenden, die

christlichen Gewerkschaften vereinigten über einer Million Mitglieder und

der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund (ADGB) erreichte knapp die 10

Millionen-Grenze. Die FAUD hatte auch nach eigener Einschätzung zu keiner

Zeit das Ziel erreicht, auf betrieblicher Ebene reichsweit eine bedeutende

Rolle zu spielen. In dieser Hinsicht bliebe nur noch anzumerken, dass es auf

internationaler Bühne ein gutes Beispiel für eine anarcho-syndikalistische

Umgestaltung der Gesellschaft gegeben hatte, nämlich infolge der Spanischen

Revolution im Jahre 1936. Warum beschäftigen sich also immer noch Menschen

mit diesem Thema? Zunächst einmal fällt bei Forschungsarbeiten auf, dass im

Gegensatz zu heute der Syndikalismus bei proletarischen Zeitgenossen

überwiegend bekannt gewesen ist. Das macht stutzig bei einer so kleinen

Organisation, zumal es damals im Vergleich zu heute an Massenmedien

weitgehend mangelte. Es wird an ihrer konsequenten Kriegsgegnerschaft

gelegen haben, an ihrer unermüdlichen Agitation vor dem 1. Weltkrieg, dass

sie bei vielen enttäuschten Sozialdemokraten in Erinnerung blieben und schon

in den ersten Nachkriegsmonaten diesen Zulauf verzeichnen konnten. Die

Zeitungen von Arbeiterparteien und Zentralgewerkschaften sind voll mit

Warnungen und Verunglimpfungen syndikalistischer Organisationen. Die

Funktionäre der sozialpartnerschaftlichen Verbände hatten, so ließt es sich,

den Syndikalismus, das „französische Gewächs“, als Gespenst vor Augen. In

ihrem Kampf gegen jede Form von Arbeiterselbstorganisation hielten die

Funktionäre fest zusammen. Das bedeutet nichts anderes, als dass der

Syndikalismus in den deren Augen offenbar über reelle Einflussmöglichkeiten

verfügen konnte. Daneben fällt der unerbittliche Kampf auch auf

Betriebsebene gegen jede Form eigenständiger Organisierung von Arbeitern

auf. Die Zentralverbändler gingen sogar soweit, gegen ihre syndikalistischen

Kollegen für deren Entlassung in den ansonsten viel geschmähten Streik zu

treten.

Auch dem „Organ der Arbeiter- und Soldatenräte Deutschlands“, dem

„Arbeiter-Rat“, blieb in den Revolutionsjahren 1919/20 die syndikalistische

Arbeiterbewegung nicht verborgen. Ganz im Gegenteil sahen sich die

sozialdemokratischen Arbeiterräte in ihrer Reichszeitung dazu angehalten,

die „Arbeiter Unionen“ als ein „neues Geschwür der Arbeiterbewegung“ zu

titulieren. Nach eingehenden Quellen soll die Anzahl der an der

Märzrevolution beteiligten Syndikalisten über 40 % betragen haben. Ihr Kampf

findet sich dann z.B. beschrieben bei Erhard Lucas oder Hans Marchwitza. Die

Politische Polizei der Weimarer Republik subsumierte die Syndikalisten nicht

unter kommunistische Organisationen, wie bei vielen Historikern und anderen

„Wissenschaftlern“ üblich, sondern gab ihr einen eigenständigen Status. In

den zu Beginn der Republik angelegten Lichtbilddateien befanden sich gleich

unter den ersten registrierten Personen auch Syndikalisten neben

„Berühmtheiten“ wie Kurt Tucholsky oder Walter Ulbricht. Desweiteren ist

darauf hinzuweisen, dass die syndikalistische Bewegung oder zumindest Teile

von ihr auch in prominenten Kreisen nicht nur bekannt war, sondern teilweise

auch für unterstützenswert erachtet wurde. So spendeten beispielsweise die

bekannten Frauenrechtlerinnen Helene Stöcker und Anita Augspurg über den

Sammelfond der FAUD für das Landauer- Denkmal in München. Stöcker sprach auf

Veranstaltungen der Gilde freiheitlicher Bücherfreunde und ihre Texte wurden

im Organ des syndikalistischen Frauenbundes publiziert. Von

syndikalistischer Seite wurde ihr zugesprochen als „einer uns in vielen

Dingen nahestehenden, sympathischen Kämpferin“. Kein anderer als der

Schauspieler Alexander Granach gab den Aktiven Erich Mühsam und Rudolf

Rocker Geld, womit diese die Ausreise von Durruti und Ascaso, den beiden

späteren Hauptakteuren der Spanischen Revolution, finanzierten, welchen sie

aktive Fluchthilfe leisteten. Auch der zur Legende gewordene Nestor Machno

(Anführer der „Machno-Bewegung“ in der Ukraine) kam als Flüchtling bei

Rudolf Rocker unter. Im Auftrage deutscher Militärs verfasste der Begründer

der Soziologie, Max Weber, einen längeren Aufsatz zu Syndikalismus und

Antimilitarismus, wo er deren Anhänger als konsequenteste Kriegsgegner

bezeichnete. Sogar Lenin erwähnt in „Staat und Revolution“ die

syndikalistische Bewegung (in Deutschland) in einem Atemzug mit führenden

Arbeitervertretern, wie Karl Legien, welchen er für das Erstarken der von

ihm selbst ungeliebten syndikalistischen Bewegung, den „leiblichen Bruder

des Opportunismus“, verantwortlich machte. Von selber versteht es sich, dass

den Bohemiens, wie beispielsweise Ernst Toller, Oskar Maria Graf oder Erich

Mühsam die Bewegung nicht nur bekannt gewesen ist, sondern Mühsam, gut

befreundet mit Rudolf Rocker, noch im Jahre 1933 in die FAUD eintrat. Auch

der bekannte Maler und Gründer der Künstlersiedlung „Barkenhoff“ in

Worpswede bei Bremen, Heinrich Vogeler, stand der anarchistischen und

syndikalistischen Bewegung sehr nahe und bot ihnen eine Heimstätte. Es nimmt

nicht weiter Wunder, dass der „Herodot“ der Geschichte der Anarchie, Max

Nettlau, in gleichfalls engem Kontakt zur Bewegung stand und keine andere

als die berühmte Schriftstellerin Ricarda Huch von ihm die Materialien für

ihre Bakunin-Biographie erhielt.

Der deutsche expressionistische Schriftsteller Carl Einstein lernte die

Bewegung zwar erst später kennen, aber kämpfte nach für ihn überzeugenden

Begegnungen mit deutschen Anarcho-Syndikalisten im Spanischen Krieg in der

Kolonne Durruti und legte über seine Erfahrungen dort wunderbares Zeugnis

ab. Sein Namensvetter Albert Einstein kam genauso wie Thomas Mann in den

Genuss des wohl bedeutendsten geschichtsphilosophischen Werkes aus der

Bewegung, Rudolf Rockers „Entscheidung des Abendlandes“, und beide

überhäuften sich förmlich mit Komplimenten. Die führenden Anarcho-

Syndikalisten, wie Rocker oder Augustin Souchy waren vor allem nach dem 2.

Weltkrieg beliebte Vortragsredner an Universitäten. Apropos Universität:

Noch bevor die Philosophin Hannah Arendt Universitätsluft schnupperte,

formulierte die syndikalistische Bewegung aus der Praxis heraus und mittels

eines guten internationalen Korrespondentennetzwerkes eine Art

„Totalitarismustheorie“, die sich gewaschen hat, voran Emma Goldman, Rudolf

Rocker oder Alexander Schapiro. Auch nahmen politische Karrieristen,

darunter spätere Bürgermeister und Landtagsabgeordnete ihren engagierten

Anfang in und bei der syndikalistischen Bewegung, wobei der bekannteste

unter ihnen es bis zum Fraktionsvorsitzenden der SPD bringen sollte: Herbert

Wehner. Rudolf Steiner möchte ich hier gar nicht vorenthalten: Das

revolutionäre Nachkriegsklima versuchte auch der Begründer der

Anthroposophie für seine Zwecke zu nutzen. So sprach er in vielen Fabriken,

vor allem Süddeutschlands, zum Thema „Dreigliederung des sozialen

Organismus“ zur Arbeiterschaft und strebte nach einer erfolgten

gesellschaftlichen Umwälzung einen möglichen Posten im Kultusministerium an.

Hierbei wandte er sich im besonderen an die syndikalistische Bewegung und

stellte die Gemeinsamkeiten beider Bewegungen heraus. Auch gab es gemeinsame

Veranstaltungen. Nachdem er von den Syndikalisten einen Korb bekommen hatte,

wandte er sich beleidigt von diesen ab und vermögenderen Kreisen zu, um

seine „geistvollen Sozialvorstellungen“ verwirklichen zu können. |

|

Logo der Internationalen Arbeiter Assoziation

Demonstration der CNT in Madrid: 1.Mai 2008

Demonstration der SAC-Göteborg am 1.Mai 2008

Unvergessen: Nicola Sacco und Bartolomeo

Vanzetti.

1927 hingerichtet. Für weitere Informationen Bild anklicken.

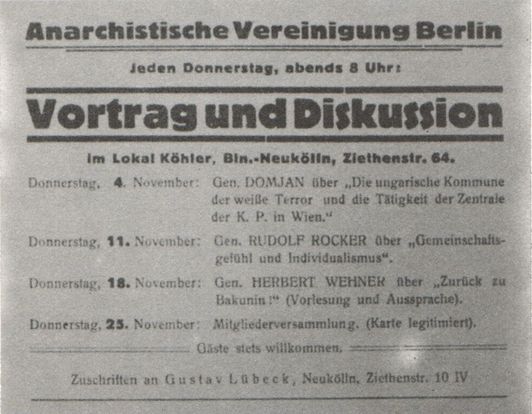

Der Anarchist Herbert Wehner : "Zurück zu

Bakunin!". Für weitere Informationen Bild anklicken.

Helene Stöcker: Eine Pionierin der

Frauenbewegung. Für weitere Informationen auf das Bild klicken.

Max Weber über Syndikalismus.

Für weitere Informationen auf das Bild klicken.

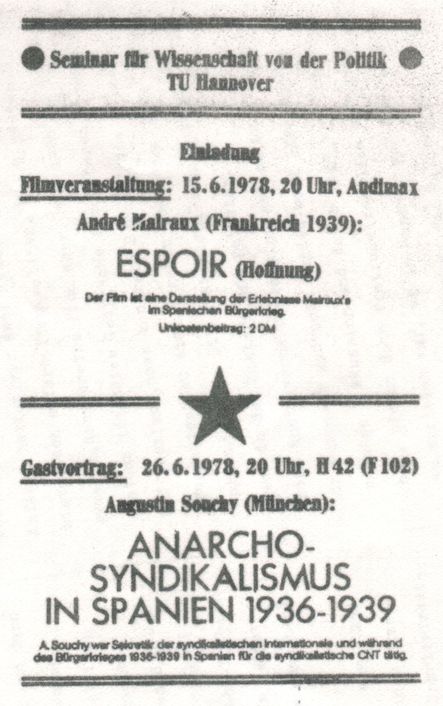

Begehrter Redner überall: Augustin Souchy.

Für weitere Informationen auf das Bild klicken.

|

|

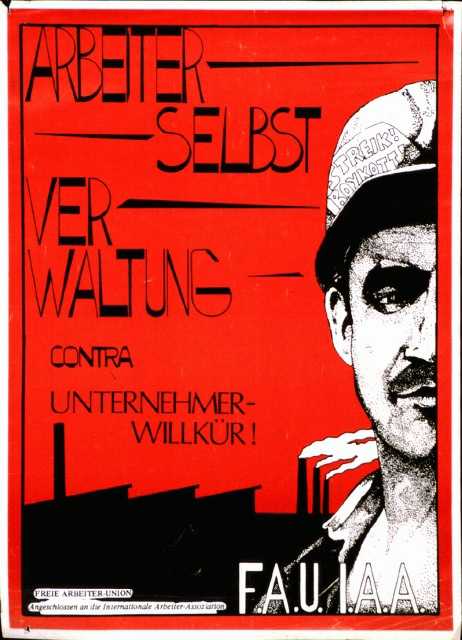

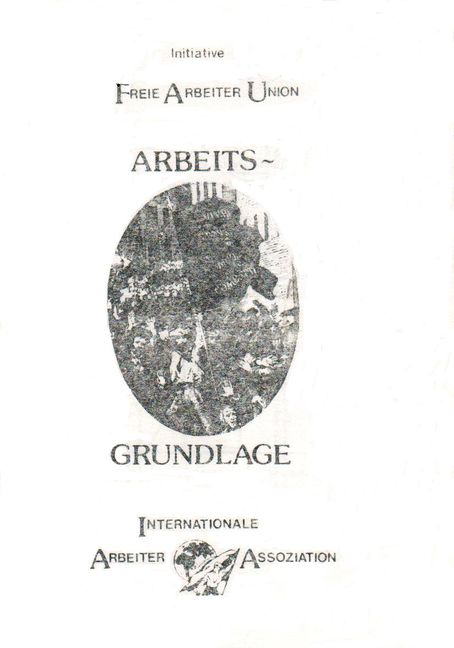

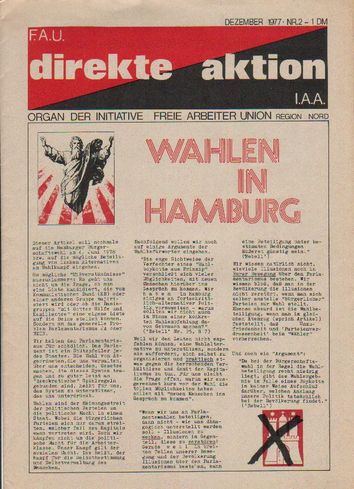

FAU-Plakat, Mitte der 1980er Jahre

1. Arbeitsgrundlage der Initiative FAU-IAA, 70er

Jahre. Für weitere Informationen auf das Bild klicken.

"Direkte Aktion" - Organ der Initiative FAU-IAA,

1977 |

|

Die FAU-IAA seit 1977

Durch die StudentInnenbewegung 1968-69 und die kleinere

SchülerInnen- und Lehrlingsbewegung waren in der BRD einige Menschen auf den

Anarchismus und den Anarcho-Syndikalismus aufmerksam geworden. Durch "Alt-GenossInnen"

kamen sie in Kontakt mit GenossInnen der spanischen CNT die in der

Bundesrepublik im Exil lebten. Zusammen mit diesen gründeten sie 1977 die

"Initiative Freie Arbeiter Union" (I-FAU) in Köln. Die I-FAU entwickelte

sich in den ersten Jahren nur sehr schwach und hatte in der Folgezeit eine

Vielzahl an internen Diskussionen über die gewerkschaftliche Ausrichtung und

ihre Strategie. 1980 kam es zu einem Richtungsstreit durch welchen sich vier

Ortsgruppen abspalteten und unter dem Namen FAU einen autoritären

Kommunismus propagierten. "Es waren Gruppen, die Vorzugsweise aus Anti-Imps

und Guerilla-Fans bestanden, die versuchten die FAU für sich zu

instrumentalisieren. Nach kurzer Zeit benannten sie sich um in FAU/R

(Rätekommunisten) und verschwanden nach zwei Jahren in der Versenkung".

Nachdem sich bis 1983 eine Reihe neuer Ortsgruppen bildeten, beschloss der

I-FAU-Bundeskongress 1983 das Kürzel "I" aus dem Namen zu streichen. 1991

verließen Vertreter des Syndikalistischen Flügels auf dem Bundeskongreß in

Moers die Organisation, aufgrund der neuen Prinzipienerklärung die ihnen zu

"anarchistisch" war. Die FAU befand sich nämlich noch immer im gleichen

Dilemma, wie die beiden Vorläuferorganisationen FAUD und FFS. Mehrheitlich

wurde und wird die Einflußnahme über Betriebsräte und Tarifverträge

kategorisch abgelehnt. Ein revolutionärer Pragmatismus, wie er in der

zweiten Hälfte der zwanziger Jahre von der FAUD und nach 1945 von der FFS

praktiziert worden ist, unterlag hier gut gehüteten basisdemokratischen

Prinzipien. Nach dem Niedergang des "realen Sozialismus" konnten auch die

bis dahin von der SED unterdrückten und verfolgten AnarchosyndikalistInnen

und AnarchistInnen in der DDR nach 40 Jahren wieder offen auftreten. Einige

von ihnen gründeten 1990 die FAU der DDR, die sich im August 1991 mit der

westdeutschen FAU zusammenschloß. Nach 1987 gab es 1993 zum zweiten Mal die

"Libertären Tage" in Frankfurt/Main. Die "Libertären Tage" waren ein

bundesweites Treffen von Menschen aus der anarchistischen Bewegung, an deren

Vorbereitung sich auch die Frankfurter FAU Ortsgruppe maßgeblich beteiligte.

Insgesamt nahmen über 3000 Menschen an diesem Großereignis teil. Die FAU

führte 4 Veranstaltungen, u.a. zum gewerkschaftlichen Kampf, zu Bildung und

Erziehung ohne Herrschaft sowie zum Komplex Antifaschismus durch. Auf den "Libertären

Tagen" lernten viele Leute die FAU das erstemal kennen; einige traten ihr

anschließend bei. Bis 1995 war in der FAU eine relativ hohe Fluktuation von

Mitgliedern festzustellen, in der Regel waren viele Neueingetretene nach 2

Jahren wieder ausgetreten. Das lag zum einen am Fehlen einer anarchistischen

Organisation, in der sich GenossInnen wiederfinden konnten, die mit dem

anarchosyndikalistischen Ansatz möglicherweise z.T. aufgrund ihrer

Lebenssituation und/oder ihrer politischen Schwerpunkte nicht zufrieden

waren sowie an der Suche vieler GenossInnen nach verbindlichen Strukturen.

Die Rolle und Bedeutung der FAU-IAA beschrieb Wolfgang Haug 1997 im

„Schwarzen Faden" (Nr. 61) folgendermaßen: „Sie (die FAU) wollte in erster

Linie eine Gewerkschaftsorganisation sein, aber als

Gewerkschaftsorganisation konnte sie ihren Mitgliedern bislang nichts

anbieten. Es blieb bei einer Ideenorganisation (...) Eine Ideenorganisation,

die die verschiedenen Strömungen des Anarchismus aufnimmt und ihnen einen

organisatorischen und politischen Rahmen verpasst, wollte die FAU nie sein,

obwohl ihr historisch genau diese Rolle zufiel, weil es keinen anderen

ernstzunehmenden anarchistischen Organisationszusammenhang gab. (...)

Gewerkschaftsarbeit (Betriebsarbeit, ohne wirkliche Verankerung in den

Betrieben) oder Organisierung anarchistisch gesinnter Individuen und damit

Ausrichtung der politischen Arbeit an den Sozialen Bewegungen. In dieser

Gespaltenheit haben sich x- GenossInnen folgenlos aufgerieben."

Seit 1995/96 wächst die FAU an. Quantitativ und vor allem auch Qualitativ

hat sich viel in der FAU bewegt. Zu den bundesweiten Aktionen die die FAU in

der Vergangenheit durchgeführt hat, gehören u.a. die Solidarität mit

britischen Bergarbeitern in den 80´er Jahren, der Boykott der Firma

Laura-Ashley ebenfalls in den 80´er Jahren. In der letzten Zeit gab es

Aktionen in Solidarität mit den indigenen Kaffebauern in Mexiko gegen ihre

Ausbeutung und den Vertrieb von Kaffee der Firma "Lebensbaum". In Hamburg

kämpft(e) die FAU für den Erhalt des "Hafenkrankenhauses" und beteiligte

sich an der Besetzung desselben. Darüberhinaus arbeiten die FAU-Gruppen auf

lokaler und regionaler Ebene an einer Vielzahl von Themen. FAUistas sind

aktiv in der antifaschistischen Bewegung, bei sozialen Kämpfen, gegen

Frauenverachtung und Sexismus und für das Selbstbestimmungsrecht der Frau in

allen Lebensbereichen. Darüberhinaus beteiligen sich etliche FAUistas im

kulturellen Bereich, arbeiten an Freien Radios mit oder sind in der

internationalistischen Solidaritätsbewegung aktiv (z.B. in Unterstützung für

den Aufstand der Indigenas in Chiapas/Mexiko, der Unter-stützung der

revolutionären anarchistischen und Frauen-Bewegung in Uruquay etc.) |

|

FAU Aktuell

Die FAU hat keine bezahlten Funktionäre, die

Ortsvereinigungen arbeiten in völliger Autonomie auf Grundlage der Statuten

und der Prinzipienerklärung. Koordinierende Gremien sind die

"Geschäftskommission" die den Mitgliederrundbrief herausgibt und die

bundesweite Arbeit koordiniert, sowie die Regionalkoordinationen für die

vier Regionen. Nord, Süd, Ost und West. Einmal im Jahr findet der

Bundeskongreß statt, daneben gibt es eine Vielzahl von Delegiertentreffen zu

bestimmten Themen, die die Gesamtorganisation betreffen. Beschlüsse werden

per Referendum gefaßt nach dem Grundsatz "Ein Mitglied, eine Stimme". Die

FAU versteht sich nach aktueller Darstellung gleichermaßen als

Hilfsorganisation, Bildungsplattform und als klassenkämpferische

Gewerkschaft mit starker internationaler Ausrichtung auf dem Weg zu einer

freien Gesellschaft. Die Gewerkschaft richtet sich an der konkreten Praxis

und an den Arbeits- und Lebensbedingungen ihrer Mitglieder aus. So wird alle

Theorie stets an der Praxis gemessen, bleibt somit nicht abstrakt, sondern

orientiert sich an den Bedürfnissen aller Organisierten. Die etwa 40

Ortsvereinigungen und Syndikate der FAU sind aktiv in Betrieben, im

Erwerbslosenbereich, an Universitäten und an Schulen. Sie führen

Arbeitskämpfe, treiben ausstehende Löhne ein oder helfen gegen

Ämterschikane. Die Hilfe ist konkret. Gemeinsame Erfahrungen werden

ausgewertet und Strategien erarbeitet. Hilfsmittel dazu sind Webseiten (www.fau.org,

wie auch zahlreiche Lokalpräsenz), das Bundesorgan „Direkte Aktion“, wie

auch diverse Lokalzeitungen, ein Mitgliederrundbrief, eine umfangreiche

Vernetzungsstruktur, Regional- und Bundestreffen oder auch

Delegiertentreffen zu bestimmten Aufgaben. Die FAU legt großen Wert auf die

Selbstdisziplin, Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Verbindlichkeit,

Kontinuität und Ausdauer ihrer Mitglieder. |

|

1. Mai 2007, Berlin

Werksgelände "Strike-Bike": Nordhausen, 2007 |

Zurück

zur Ersten Seite des Museums

| |

Seit_2007

Since 2007

|